サブリースの基礎知識と市場動向

1. サブリース契約とは

1.1. サブリース契約の仕組みと特徴

サブリース契約は、不動産オーナーとサブリース業者の間で成立する借り上げ形式の契約です。この仕組みでは、サブリース業者がアパートをまるごと借り上げて、入居者へ転貸します。一般的な管理委託とは異なり、オーナーとサブリース業者の間には貸主と借主の関係が生まれます。最大の特徴は、物件の空室状況にかかわらず、オーナーに安定した賃料が保証される点です。通常、この保証賃料は満室時の家賃収入の80~90%に設定されることが多いようです。空室リスクを避けたいオーナーにとって、収入の安定化という大きなメリットがあります。

1.2. 一般賃貸とサブリースの決定的な違い

一般的な賃貸管理と比べると、サブリースには明確な違いがあります。通常の管理委託では、オーナーが直接入居者と賃貸借契約を結び、管理会社はその仲介や管理業務を担当するだけです。一方サブリースでは、オーナーはサブリース業者に物件を貸し、サブリース業者が入居者へ部屋を貸す二段階の契約になります。この構造的な違いにより、オーナーの立場や収益構造が大きく変わります。一般賃貸では空室リスクをオーナーが負いますが、サブリースでは業者が負担します。ただし、収益性については満室経営ができる物件では、一般管理の方が高くなる傾向があります。

1.3. 最新のサブリース市場動向

近年のサブリース市場は、法整備や消費者保護の動きが進んでいます。過去に家賃保証額の急激な減額などのトラブルが相次いだことを受け、サブリース契約の透明性を高める取り組みが強化されています。国土交通省の調査によると、サブリース業者からの重要事項説明は改善傾向にありますが、将来の家賃変動や賃料固定期間の説明は約60%にとどまっています。このような背景から、オーナー自身が契約内容を十分理解したうえで判断することの重要性が高まっています。市場では信頼性の高いサブリース業者の選定がますます重視されるようになっています。

2. サブリース契約を検討すべき資産オーナーとは

2.1. 安定収入志向の資産家に最適な理由

サブリース契約は安定した収入を重視する資産家に特に適しています。不動産投資において最大のリスクの一つが空室問題ですが、サブリースではこの懸念を大幅に軽減できます。満室時の80~90%程度の家賃収入が保証されるため、市場環境の変化や入居者の入れ替わりに左右されない安定した収入計画が立てられます。特に複数の投資案件や事業を持つ資産家にとって、個別の物件管理に時間を割くよりも、予測可能な収入を確保しながら他の資産運用に注力できる点が大きな魅力です。安定したキャッシュフローを重視する投資家にとっては、収益最大化よりも収入の安定性を選ぶ合理的な判断となります。

2.2. 相続対策としてのサブリース活用術

サブリース契約は相続対策としても効果的な選択肢です。不動産の相続税評価において、サブリース契約が結ばれている物件は入居率100%とみなされるため、相続税の評価額を抑える効果があります。税制上、賃貸中の不動産は資産価値が低く評価される傾向にあるからです。特に相続税対策を検討している資産家にとって、サブリース契約は単なる運用方法の選択肢ではなく、計画的な資産移転の重要な要素になりえます。また、相続発生時に相続人が不動産管理の知識や経験がなくても、サブリース契約により管理の手間なく資産を引き継げる点も大きなメリットと言えるでしょう。

2.3. 時間的余裕を求めるオーナーの選択肢

不動産経営において、入居者募集や契約更新、トラブル対応など多くの時間と労力を要する業務が発生します。サブリース契約はこれらの管理業務をすべてサブリース業者に任せることができるため、時間的余裕を求めるオーナーに最適な選択肢です。特に本業が忙しい経営者や専門職、あるいは遠方に住むオーナーなど、物件管理に十分な時間を割けない方にとって大きなメリットがあります。月々の賃料振込明細を確認するだけで済むため、管理の手間から解放され、自分の時間を有効活用できます。不動産投資を「する」のではなく「持つ」ことを重視するオーナーにとって理想的な契約形態といえるでしょう。

サブリース契約の実践知識

3. サブリース契約前に必ず知っておくべき注意点

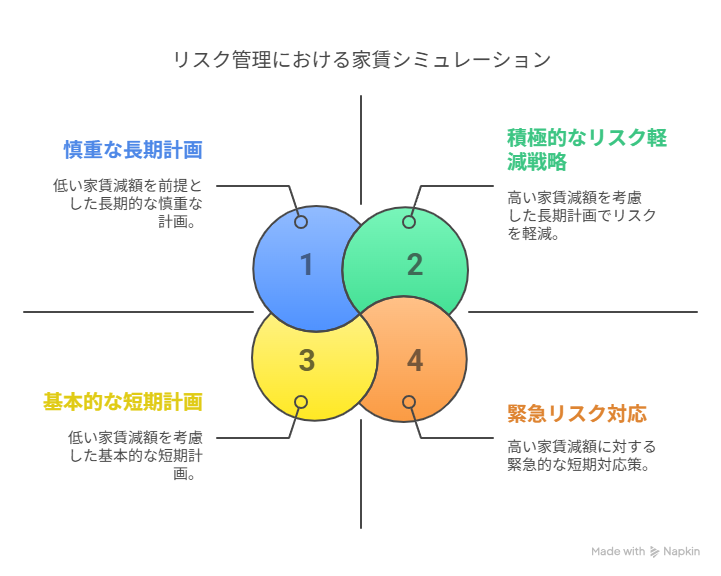

3.1. 家賃保証額の定期的な見直しと減額のリアル

サブリース契約の大きな注意点として、家賃保証額の定期的な見直しがあります。多くの契約では2年ごとに保証家賃の見直しが行われ、市場環境の変化や建物の経年劣化に応じて減額されるケースがほとんどです。実際に「10年間家賃を下げない」と謳いながら、サブリース業者の経営悪化を理由に一方的な減額が行われ、訴訟に発展したケースもあります。このような減額リスクを想定せずに資金計画を立てると、将来的に収支が悪化する可能性があります。契約前に将来の家賃減額を織り込んだ長期的な収支シミュレーションを行うことが、リスク回避の重要なポイントです。

3.2. 一般賃貸と比較した収益性の真実

サブリース契約は空室リスクを回避できる反面、収益性の面では一般的な賃貸管理と比べて低くなる傾向があります。オーナーが受け取れる保証賃料は満室時の80~90%程度に設定されるため、立地条件が良く高い入居率が見込める物件では、一般管理の方が高い収益を得られる可能性があります。サブリース業者の中には相場よりも低い保証率を設定している会社もあるため、契約内容の精査が重要です。また経年による保証賃料の減額も考慮すると、長期的な収益性はさらに低下する可能性があります。収益最大化を目指すのか、安定性を優先するのかという投資方針に基づいた判断が求められます。

3.3. 契約解除の制限と長期契約の影響

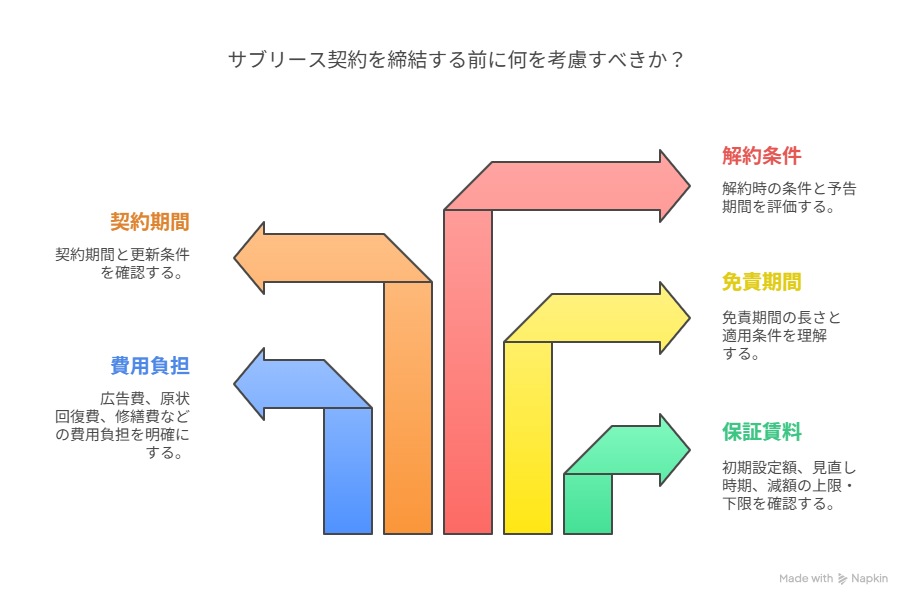

サブリース契約は借地借家法の適用を受けるため、オーナーからの一方的な契約解除が難しいという特徴があります。借地借家法では借主の権利が手厚く保護されており、サブリース契約においても借主であるサブリース業者の権利が優先されます。そのため、何らかの理由で契約を解除したい場合でも、サブリース業者の同意がなければ簡単に解約できません。物件を売却したい場合や管理方法を変更したい場合にも制約を受けることになります。契約期間や解約条件については、契約前に十分確認し、将来的な資産運用の自由度がどの程度制限されるのかを理解しておく必要があります。

3.4. 「免責期間」の存在とそのリスク

サブリース契約では「免責期間」と呼ばれる、家賃保証が適用されない期間が設けられていることがあります。この期間はアパート新築後や入居者退去後の入居付け期間として設定され、通常1ヶ月から半年程度とされています。免責期間中はサブリース契約であっても家賃収入が得られないため、キャッシュフロー計画に大きな影響を与える可能性があります。特に入居者の入れ替わりが多い物件では、免責期間による収入減少が累積して経営を圧迫することもあります。契約前には免責期間の長さや適用条件を確認し、その影響を収支計画に反映させることが重要です。

3.5. 入居者選定権の喪失がもたらすもの

サブリース契約では入居者の選定権がサブリース業者にあるため、オーナーが入居者を選ぶことができません。一般的な管理委託では入居希望者の入居可否をオーナーに確認するケースが多いですが、サブリースではそのような確認がない場合があります。その結果、高齢者や外国人など、オーナーが望まない属性の入居者が入居するケースもあります。サブリース期間中は家賃保証があるため直接的な経済的影響はありませんが、物件の評判や資産価値に影響する可能性があります。また、サブリース契約終了後もその入居者との契約は継続するため、長期的な視点での物件管理を考える必要があります。

4. 資産価値を高めるサブリースのメリット

4.1. 管理業務からの完全解放で得られる自由

サブリース契約の最大のメリットの一つが、煩雑な管理業務からの解放です。一般的なアパート経営では、入居者募集、契約手続き、家賃集金、クレーム対応、設備の修繕など多岐にわたる業務が発生します。これらすべてをオーナー自身で行うのは、専門知識がなければ非常に困難です。サブリース契約ではこれらの業務をすべてサブリース業者が担当するため、オーナーの管理負担が大幅に軽減されます。毎月の送金明細を確認するだけで済むため、本業や家族との時間、趣味など自分の時間を確保しながら不動産投資ができる点は、多忙な資産家にとって大きな価値があります。

4.2. 空室・滞納リスクを排除した収入の安定化

サブリース契約では、物件の空室状況や入居者の家賃滞納にかかわらず、一定の賃料収入が保証されます。一般的な賃貸経営では、空室が発生すればその分収入が減少し、入居者が家賃を滞納すればさらに収入が不安定になります。特に景気後退期や競合物件の増加時には空室リスクが高まりますが、サブリース契約ではこうした市場変動の影響を受けにくくなります。定期的な賃料見直しはあるものの、短期的な変動リスクは大幅に軽減されるため、安定したキャッシュフローに基づいた資産運用計画が立てやすくなります。将来の収入が予測可能になることで、金融機関からの融資も受けやすくなる利点もあります。

4.3. 広告費・原状回復費からの解放

サブリース契約では、入居者募集のための広告費や退去時の原状回復費などの負担が軽減されるケースが多いです。一般的な賃貸経営では、入居者が決まるたびに仲介手数料や広告費が発生し、退去時には原状回復費用がかかります。これらの費用はオーナーの収益を圧迫する要因となりますが、サブリース契約ではこれらの費用をサブリース業者が負担するケースが多いのです。ただし、契約内容によって費用分担は異なるため、契約前に詳細を確認することが重要です。長期的に見れば、こうした付随費用の軽減は収益の安定化に大きく貢献します。

4.4. 相続税の軽減効果と具体的な事例

サブリース契約は相続税対策としても有効です。賃貸不動産の相続税評価額は、一般的に収益還元法に基づいて計算されます。サブリース契約が結ばれている物件は入居率100%とみなされるため、安定した収益が見込める資産として評価されます。また、賃貸中の不動産は自用の不動産と比べて評価額が低くなる傾向があります。具体的には、相続税評価額が市場価値の約70~80%程度になるケースもあり、相続税負担の軽減につながります。とりわけ複数の不動産を所有する資産家や、相続税の基礎控除額を超える資産を持つオーナーにとって、計画的な相続対策の一環としてサブリース契約を活用することは理にかなった選択と言えるでしょう。

5. 失敗しないサブリース業者選びの6つの基準

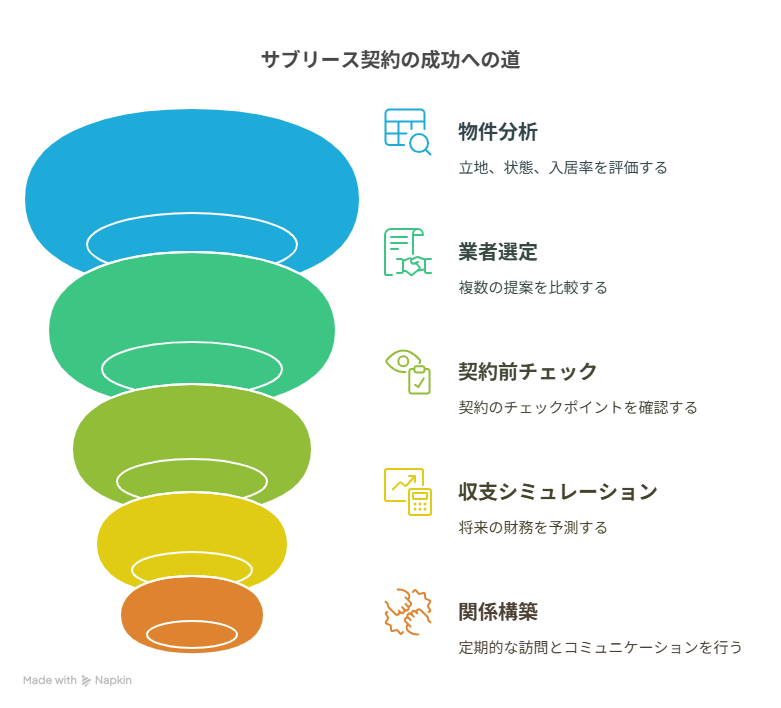

5.1. 保証賃料の適正水準の見極め方

サブリース契約の核心である保証賃料の適正水準を見極めることは非常に重要です。一般的な相場は満室時の80~90%程度とされていますが、この数字だけで判断するのは危険です。適正な保証賃料を判断するには、周辺エリアの賃料相場と入居率、サブリース業者の入居率実績、エリアに対する知見などを総合的に評価する必要があります。提示された保証賃料がどのような根拠で設定されているのかを明確に確認しましょう。また、将来的な見直しによる減額も想定し、その後も収支がプラスになるかどうかを計算することが重要です。保証率の高さだけでなく、サブリース業者の実績や信頼性も含めた総合的な判断が失敗を防ぐ鍵となります。

5.2. 費用負担の明確化と有利な交渉術

サブリース契約における各種費用の負担区分を明確にすることは、将来のトラブル防止と収益性確保に直結します。広告費、原状回復費、修繕費などの費用負担がオーナー側かサブリース業者側かを契約書で明確に確認する必要があります。費用の種類によって負担者が異なるケースや、月額で費用を積み立てるケースもあるため、細部まで確認しましょう。交渉においては、他社の条件と比較しながら、できるだけオーナー負担を減らす方向で進めることが有利です。ただし、保証賃料と費用負担はトレードオフの関係にあることも多いため、総合的な収支バランスを考慮した交渉が重要です。

5.3. 賃料見直し時期と更新条件のチェックポイント

サブリース契約における賃料見直しの頻度と条件は、長期的な収益性に大きく影響します。一般的に2年ごとに見直しが行われるケースが多いですが、契約によっては異なる期間設定もあります。契約書には賃料見直しの周期、方法、基準が明記されているはずなので、必ず確認しましょう。特に注目すべきは、賃料の固定期間がどれくらいあるか、見直し時の減額に下限設定があるかといった点です。過去の見直し実績を確認できれば、将来の変動幅を予測する参考になります。これらの情報を基に、数年後、数十年後の収支予測を立て、長期的に経営が成り立つかどうかを判断することが重要です。

5.4. 免責期間の比較と最適な条件

サブリース契約における免責期間は、実質的な収益に大きく影響する要素です。免責期間とは、新築後やテナント退去後に家賃保証が適用されない期間のことで、通常1ヶ月から半年程度設定されています。この期間はサブリース業者が入居者を探すための猶予期間とされていますが、長すぎると収益に大きな影響を与えます。免責期間の長さは各社で異なるため、複数の業者を比較検討することが重要です。また、新築時と退去後で免責期間の設定が異なる場合もあるため、それぞれ確認が必要です。サブリース業者の入居付け能力やスピードも考慮し、総合的に判断しましょう。

5.5. 解約条件の詳細確認と将来リスク対策

サブリース契約の解約条件は、将来の経営の自由度に影響する重要な要素です。契約期間中の解約制限や、解約予告期間がどれくらい必要かを事前に確認しておかなければなりません。サブリース契約は借地借家法の適用を受けるため、オーナー側からの一方的な解約は難しく、多くの場合は契約開始から一定期間は解約できないようになっています。また、解約を申し入れる場合も数ヶ月前の予告が必要になるケースがほとんどです。将来的に物件売却や用途変更、建て替えなどを検討する可能性がある場合は特に注意が必要です。契約書の解約条項を詳細に確認し、緊急時の対応も含めて理解しておくことが重要です。

5.6. サブリース業者の実績と信頼性評価法

サブリース契約の成否を決める最も重要な要素が、サブリース業者の信頼性です。まず確認すべきは、そのサブリース業者が対象物件のエリアでの実績を持っているかという点です。地域の賃貸需要や特性を理解していない業者は、適切な運営が難しい可能性があります。次に、提示される事業計画や賃貸シミュレーションが現実的かどうかを検証します。過度に楽観的な予測は警戒すべきです。さらに、サブリース業者の経営状況や財務健全性も重要なチェックポイントです。実際に契約しているオーナーの声を聞ける機会があれば、生の情報として非常に参考になります。最終的には、オーナーの立場に立って考えてくれる姿勢があるかどうかが、長期的な信頼関係構築の鍵となります。

6. 最適な空室対策としてのサブリース活用法

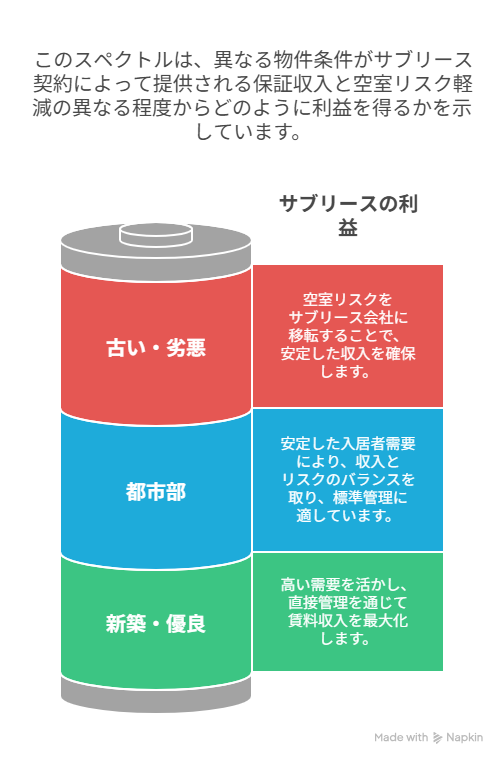

6.1. 物件タイプ別の最適なサブリース戦略

物件のタイプによって、サブリース契約の効果や活用法は大きく異なります。築古物件や立地条件が良くない物件では、自主管理や一般管理では空室リスクが高くなりがちです。こうした物件こそサブリース契約の恩恵を最大限に受けられる可能性があります。一方、新築や好立地の物件では、サブリースよりも一般管理の方が収益性が高くなる傾向があります。**物件の築年数、立地条件、設備状況などの特性に応じた最適なサブリース戦略を選択することが、空室対策の効果を最大化するポイントです。**また、ワンルームやファミリータイプなど、間取りによっても最適な契約形態は変わってくるため、物件特性に合わせた選択が重要です。

6.2. エリア特性を考慮した収益最大化法

サブリース契約を活用する際には、物件が立地するエリアの特性を十分に考慮することが重要です。都心部と郊外では賃貸需要の安定性や入居者層が大きく異なります。例えば、オフィス街や学生街など入居需要が安定しているエリアでは、一般管理でも高い入居率が期待できるかもしれません。一方、郊外や競合物件が多いエリアでは、サブリース契約による安定収入の確保が有効な選択肢となります。また、エリアの将来性も考慮すべき要素です。再開発計画がある地域や交通インフラの整備が進む地域では、将来的な賃料上昇の可能性も踏まえた契約内容の交渉が重要になります。エリア特性に精通したサブリース業者を選ぶことも、収益最大化の鍵となるでしょう。

6.3. 築古物件の再生と価値向上術

築古物件は空室リスクが高く、一般管理では収益確保が難しい場合があります。こうした物件こそ、サブリース契約が効果的な活用法となります。ただし単にサブリース契約を結ぶだけでなく、物件の価値向上策と組み合わせることで、より有利な条件を引き出すことが可能です。例えば、共用部の美化や設備のアップグレードなど、比較的低コストで実施できるリフォームを行い、物件の印象を改善します。こうした取り組みにより、サブリース業者にとっても入居付けがしやすくなるため、より高い保証賃料や有利な契約条件を引き出せる可能性があります。定期的なメンテナンスと戦略的な設備投資により、築古物件でも安定した収益を確保する道が開けます。

7. 修繕計画とサブリース契約の最適な関係

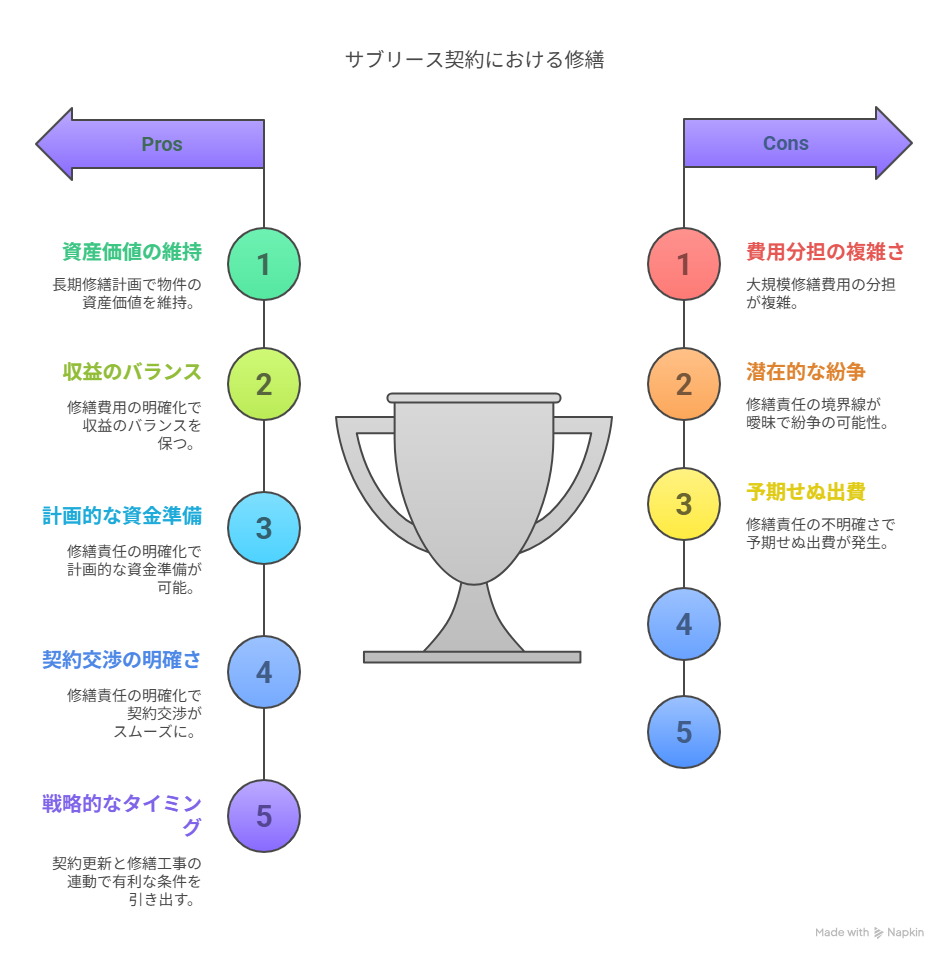

7.1. 長期修繕計画の立て方と費用分担

サブリース契約においても、物件の価値を維持するための長期修繕計画は不可欠です。一般的な修繕計画では、外壁塗装や屋上防水、給排水管の交換など、大規模修繕を含めた10〜15年単位の計画を立てることが重要です。サブリース契約では、この修繕費用の分担がどうなるかを明確にしておく必要があります。日常的な小規模修繕はサブリース業者が負担するケースが多いですが、大規模修繕はオーナー負担となることがほとんどです。**計画的な修繕積立金の設定や、修繕時期と保証賃料の関係を明確にしておくことで、長期的な資産価値の維持と収益のバランスを取ることができます。**修繕計画は物件の築年数や状態に応じて適宜見直し、サブリース業者と情報共有することが重要です。

7.2. サブリース契約における修繕責任の交渉術

サブリース契約における修繕責任の分担は、契約交渉の重要なポイントです。一般的には、建物の構造に関わる大規模修繕はオーナー負担、日常的な設備修繕はサブリース業者負担という区分が多いですが、その境界線は契約によって異なります。交渉のコツは、まず修繕の種類ごとの責任区分を明確にすることです。特に水回りや電気設備など故障頻度の高い箇所については、詳細な取り決めが必要です。また、一定金額以下の修繕はサブリース業者負担、それ以上はオーナー負担といった金額基準を設けるケースもあります。修繕責任が明確になっていれば、思わぬ出費を防ぎ、計画的な資金準備が可能になります。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することも有効です。

7.3. 資産価値維持のための戦略的修繕のタイミング

物件の資産価値を維持・向上させるためには、戦略的な修繕タイミングの見極めが重要です。サブリース契約においては、契約更新のタイミングと修繕工事を連動させることで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。例えば、保証賃料の見直し前に戦略的なリノベーションを実施することで、賃料減額幅を抑えられるケースがあります。また、修繕工事の実施時期は季節要因も考慮すべきです。外壁塗装や屋上防水は梅雨前の乾燥期に行うほうが品質が安定しますし、設備更新は入居者の少ない時期に実施すると効率的です。修繕計画はサブリース業者とも共有し、入居者への影響を最小限に抑えながら実施する工夫も重要です。短期的なコスト削減よりも長期的な資産価値の維持を優先する視点が必要でしょう。

サブリース契約の未来展望と成功事例

8. サブリーストラブル回避と解決策

8.1. 実例から学ぶトラブル事例と防止策

サブリース契約におけるトラブル事例として最も多いのが、保証賃料の大幅な減額です。実際に「10年間賃料を下げない」と謳っていた業者が経営悪化を理由に一方的な減額を求め、訴訟に発展したケースも報告されています。こうしたトラブルを防ぐには、契約書の詳細確認と書面での約束の明確化が欠かせません。また、入居者選定に関するトラブルも少なくありません。高齢者や外国人入居者との文化的摩擦や、突然の自然死発生などの問題が起こる可能性があります。**予防策としては、入居者選定基準をサブリース業者と事前に共有し、定期的な物件状況の報告を受ける仕組みを作ることが効果的です。**契約書の解釈をめぐるトラブルも多いため、不明点は専門家に相談し、曖昧な表現は避けるよう注意しましょう。

8.2. 契約書の重要チェックポイント総まとめ

サブリーストラブルの多くは、契約内容の理解不足に起因します。契約書のチェックポイントを総まとめすると、まず保証賃料の条件(初期設定額、見直し時期、減額の上限・下限)を確認することが最重要です。次に費用負担区分(広告費、原状回復費、修繕費など)が明確に記載されているか確認します。免責期間の長さと適用条件、契約期間と更新条件、解約時の条件と予告期間なども重要なチェック項目です。特に注意すべきは、「家賃保証」という表現の定義です。国土交通省の調査によると、サブリース業者からの重要事項説明は向上しているものの、将来の賃料変動や固定期間の説明は約60%にとどまっています。契約書のあいまいな表現は将来的なトラブルの種になるため、不明点はその場で質問し、必要に応じて書面で確認することが重要です。

8.3. 法的保護を受けるための知識と準備

サブリース契約トラブルに巻き込まれた場合の法的保護について理解しておくことも重要です。近年、サブリース契約に関する法整備が進み、オーナー保護の仕組みが強化されています。トラブル発生時には、消費者庁、国土交通省、各種業界団体が相談窓口を設けています。例えば公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会では、賃貸住宅オーナーに対して無料法律相談を実施しています。また国土交通省の地方整備局でも相談を受け付けています。トラブル予防としては、契約書や重要事項説明書の保管、やり取りの記録保存、写真や動画による物件状態の記録が有効です。サブリース業者が国土交通省の賃貸住宅管理業者登録制度に登録しているかも確認しておくと安心です。万が一の場合に備え、法律の専門家に相談できる体制を整えておくことも検討しましょう。

9. サブリース成功事例に学ぶ賢い資産活用

9.1. 築古物件のサブリースによる再生実例

築年数が経過した物件でも、サブリース契約を活用して収益性を高めた成功事例は少なくありません。ある投資家は、築30年の木造アパートの収益改善に成功しました。この物件は立地条件は良いものの、設備の老朽化と周辺の新築物件増加により空室率が40%に達していました。この投資家は、費用対効果の高いリノベーションを実施した上でサブリース契約を締結。共用部の美化や水回り設備の更新など、入居者の生活満足度に直結する部分を重点的に改善しました。**サブリース業者の市場分析力と入居者ニーズの把握力を活かし、物件の強みを引き出すリノベーション計画を共同で立案したことが成功の鍵でした。**結果として満室時の85%の保証賃料を確保し、空室リスクを排除しながら安定した収益を実現しています。

9.2. 相続物件の効率的運用成功事例

相続で取得した不動産を効率的に運用するためにサブリース契約を活用した事例も参考になります。ある相続人は、親から相続したアパートの管理に関する知識や時間がなく、売却も検討していました。しかし、不動産市場の低迷期だったため売却すると大幅な損失が生じる状況でした。そこで、信頼できるサブリース業者と契約を結び、管理業務をすべて任せることにしました。契約交渉では、将来の保証賃料減額幅に下限を設け、大規模修繕のタイミングと費用分担を明確にしました。これにより、相続税対策としての不動産の評価減効果を享受しながら、管理の手間なく安定した収入を確保できています。相続対策としては、将来の相続に備えて収益実績を積み上げることで、不動産の収益還元法による評価額を適正化する効果も期待できます。

9.3. 地方物件の安定経営を実現した戦略

地方の賃貸市場は都市部に比べて需要変動が大きく、空室リスクが高いとされています。しかし、サブリース契約を活用して地方物件の安定経営に成功した事例もあります。ある投資家は、地方都市の駅から徒歩15分の立地にある物件の運用で悩んでいました。地域の人口減少と競合物件の増加により、空室が常態化していたのです。この状況を打開するため、地域密着型のサブリース業者と契約を結びました。この業者は地元企業との太いパイプを持っており、社宅需要や単身赴任者向けの需要を確実に取り込む戦略を提案。物件のコンセプトを「長期滞在型の安心住宅」として明確に位置づけ、それに合わせた設備や間取りの最適化を行いました。結果として満室時の80%の保証賃料を確保し、地方物件特有の需要変動リスクを軽減することに成功しています。

10. 賢い資産家のサブリース活用術まとめ

10.1. 収益最大化のための総合戦略

賢い資産家がサブリース契約を活用して収益を最大化するためには、総合的な戦略が欠かせません。まず、サブリース契約を検討する際は、物件特性(立地、築年数、設備状況)とエリア特性(賃貸需要、競合状況)を徹底分析し、サブリースの必要性を判断します。次に、複数のサブリース業者から提案を受け、保証賃料の水準や費用負担、契約条件を比較検討します。ただし保証賃料の高さだけでなく、業者の信頼性や実績も重視すべきです。**契約後も定期的な物件視察や収支検証を行い、必要に応じて戦略的なリノベーションを実施することで、保証賃料の減額幅を最小限に抑える努力が重要です。**また、税務面では減価償却の最適化や修繕費用の計上タイミングを工夫し、節税効果を高めることも検討しましょう。サブリース契約は安定性を重視した戦略ですが、能動的な運用姿勢が収益最大化の鍵となります。

10.2. 将来のサブリース市場予測と展望

サブリース市場は今後も変化し続けると予測されます。少子高齢化による人口減少は全体的な賃貸需要の減少をもたらしますが、単身世帯の増加や働き方の多様化により、賃貸住宅の需要構造も変化しています。このような社会変化に対応できるサブリース業者と提携することが重要です。また、法制度面では、2020年のサブリース規制強化により、オーナーへの説明義務が強化され、不当な勧誘行為が規制されるなど、市場の透明性が高まっています。今後もオーナー保護の法整備が進むことが予想され、より公正な契約環境が整備されるでしょう。テクノロジーの進化も市場に影響を与え、AIを活用した入居者マッチングや、IoT設備を導入した付加価値創出など、新たなサービスが生まれています。こうした変化を先取りし、時代に合わせた物件運用戦略を構築することが、将来的な資産価値の維持向上につながるでしょう。

10.3. 次の一歩:サブリース契約検討のアクションプラン

サブリース契約の検討を始めるオーナーへのアクションプランとして、以下のステップを提案します。まず、自身の不動産投資における優先順位(安定性重視か収益性重視か)を明確にしましょう。次に物件の現状分析を行い、立地条件、建物状態、現在の入居率、収支状況を正確に把握します。その上で複数のサブリース業者に相見積もりを依頼し、提案内容を比較検討します。業者選定では、実績や信頼性、エリアへの精通度を重視し、可能であれば既存顧客への紹介も依頼してみましょう。契約前には、本記事で紹介した6つのチェックポイントを丁寧に確認し、不明点は書面で質問することが重要です。また、将来の保証賃料減額を織り込んだ長期収支シミュレーションも必須です。契約後も定期的な物件訪問や業者との関係構築を続け、状況変化に応じた戦略の見直しを行うことで、サブリース契約の効果を最大限に引き出すことができるでしょう

コメント