スマートホームへの第一歩

スマートホームとは、IoT(モノのインターネット)対応の家電や設備を活用して日常生活をより便利で快適にする暮らしの概念です。ネットワークを通じてスマートデバイスと外部サービスを連携させ、住居内の利便性を大きく向上させることが主な目的となっています。

多くの方がスマートホームというと「導入に多額の費用がかかる」というイメージをお持ちかもしれません。しかし現在は、SwitchBotのような後付けスマートホームデバイスを利用することで、比較的手頃な価格でスマートホーム化を実現できる時代になりました。わざわざ新しい住宅を建てたり、大掛かりなリフォームをしたりする必要はないのです。

スマートホームの技術は2000年代から広がり始め、特に2017年以降、スマートスピーカーの登場により急速に一般家庭へ普及していきました。今では、スマホやスマートスピーカーを使って家電を操作したり、外出先から自宅の状況を確認したりすることが当たり前になりつつあります。

この記事では、スマートホームの基本から始め、初心者が知っておくべきメリットや必要なアイテム、そして導入する際の注意点まで、失敗しないスマートホーム化のポイントを詳しく解説していきます

スマートホームの基礎知識

スマートホームとは、AIを搭載したIoTデバイスでスマート家電を一括管理する次世代型の暮らしのことを指します。似た言葉に「スマートハウス」がありますが、スマートハウスが主に省エネ対策に適した住宅を指すのに対し、スマートホームは日常生活の利便性向上に重きを置いた概念です。

スマートホームの歴史は意外と古く、1980年代にアメリカで「スマートハウス」という言葉が提唱されました。当初は「家電などをネットに接続した快適な暮らし」を目指したものでしたが、当時はインターネットが一般的に普及しておらず、できることも照明や冷暖房器具の制御に限られていました。

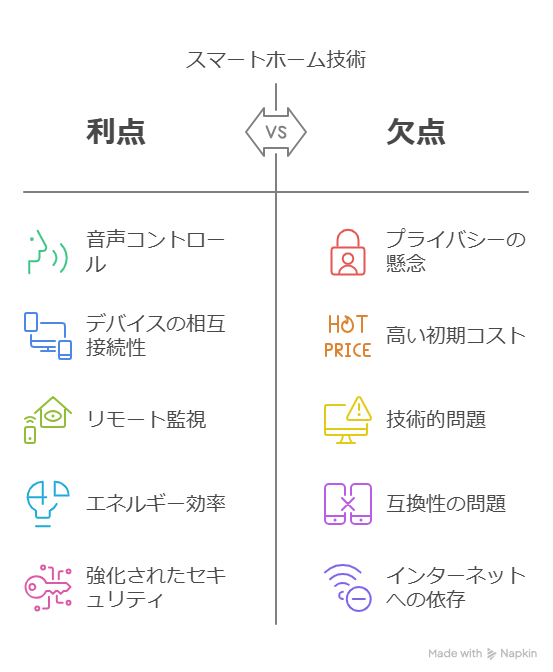

現代のスマートホーム技術では、家電を音声でコントロールしたり、ネットを通じて家電同士を連動させたりすることが可能です。例えば、家中のリモコンをスマホで操作したり、電力消費を定量化して省エネ対策を講じたり、高齢の両親をカメラで見守ったりすることができます。さらに、物理キーを電子キーに置き換えて防犯対策を強化したり、スマートスピーカーと連携させて声で家電を操作したりすることも日常的に行われています。

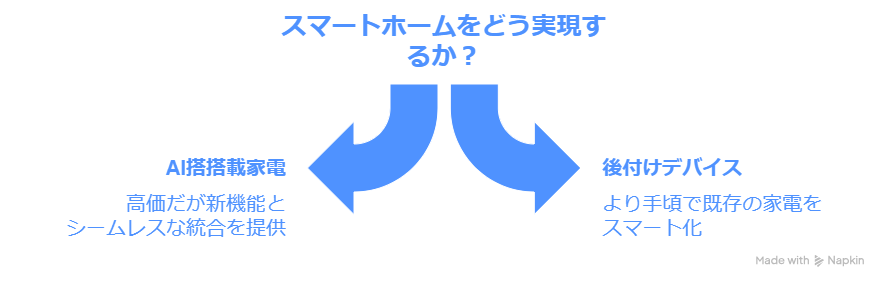

スマートホームの実現方法は大きく分けて2つあります。一つはAI搭載の家電を新たに購入する方法、もう一つは既存の家電に後付けスマートホーム製品を取り付ける方法です。機能が備え付けてあるスマート家電は高価ですが、後付けデバイスなら比較的安価で導入できるというメリットがあります。

後付けスマートホームの5つのメリット

後付けスマートホーム製品には、既存の住環境を大きく変えることなく、簡単に暮らしをスマート化できるメリットがあります。ここでは、後付け型のスマートホームデバイスならではの5つの大きな魅力をご紹介します。

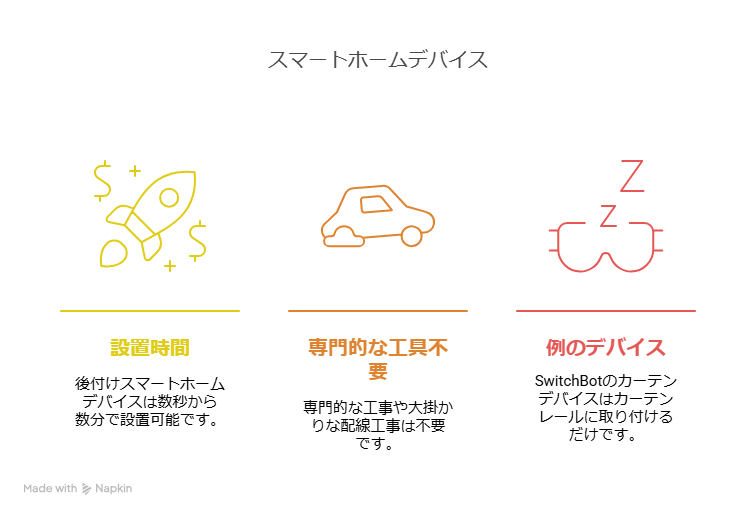

まず第一に、取り付けが簡単で工事が不要なことが挙げられます。後付けスマートホームデバイスは基本的に数秒から数分で設置でき、専門的な工事や大掛かりな配線工事を必要としません。例えば、SwitchBotのカーテンデバイスなら、カーテンレールに取り付けるだけで既存のカーテンを電動化できます。

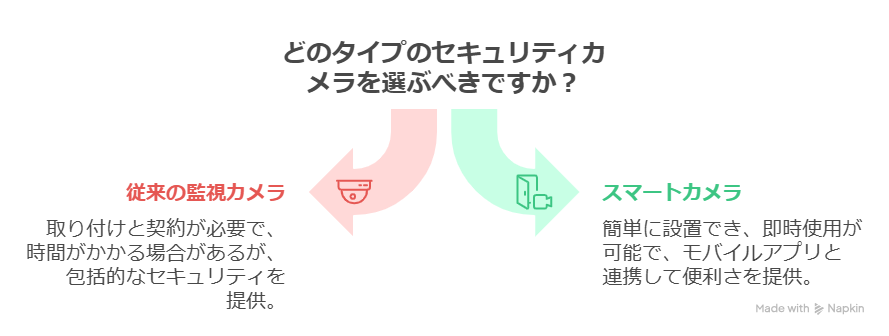

第二に、防犯対策や見守りが簡単に実現できることもメリットです。セキュリティ会社の監視カメラを設置するには、契約や取り付けなど様々な手間がかかりますが、後付けのスマートカメラなら好きな場所に設置するだけで当日から使用できます。スマホアプリと連携させれば、外出先からでも自宅の様子を確認できる安心感があります。

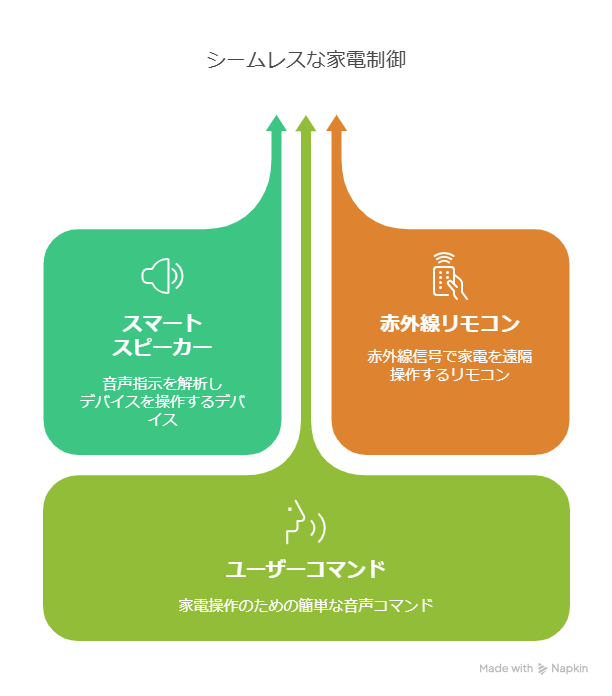

第三に、スマートスピーカーと連携した音声操作も大きな魅力です。スマートスピーカーが音声を解析し、赤外線リモコンに信号を送ることで、登録したデバイスを声だけで操作できます。「電気をつけて」「テレビの音量を下げて」などの簡単な声掛けだけで家電をコントロールできるため、手が離せないときや寝る前のルーティンに便利です。

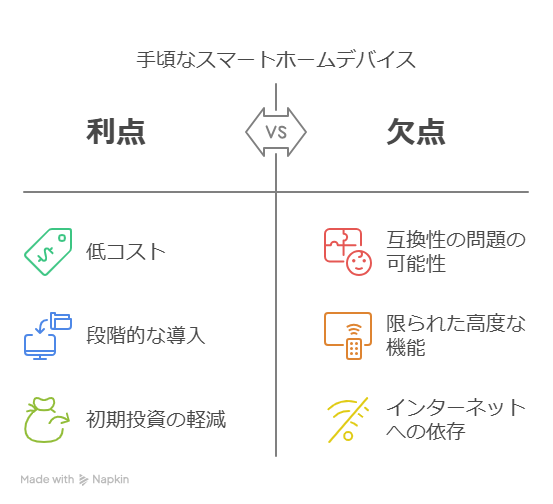

第四に、リーズナブルな価格でスマートホームを実現できることも見逃せません。後付けスマートホームデバイスは数千円から購入でき、例えばSwitchBotハブミニは5,480円、SwitchBotプラグミニはおよそ2,000円からと手頃です。必要なものから少しずつ導入することもできるため、初期投資の負担を抑えられます。

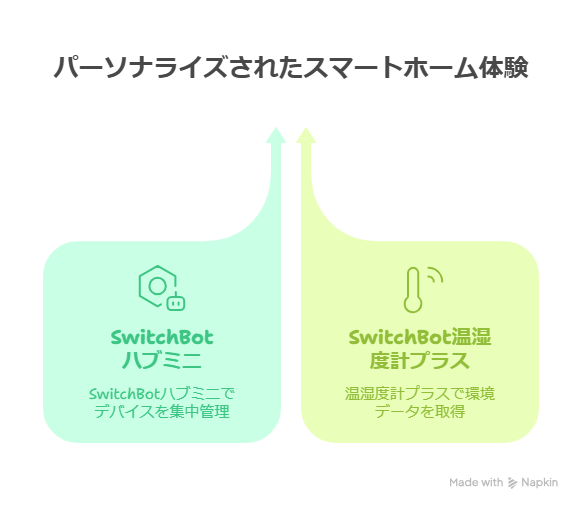

第五に、自由に組み合わせられるカスタマイズ性の高さも魅力です。必要な製品を購入して組み合わせて使えるため、自分のライフスタイルに合わせたスマートホーム環境を構築できます。例えば、SwitchBotハブミニとSwitchBot温湿度計プラスを組み合わせれば、湿度をトリガーにしてエアコンを自動作動させることが可能です。

スマートホーム環境構築の必須アイテム

スマートホーム化を始めるにあたって、基本的に必要なアイテムは5つあります。これらをそろえることで、スムーズにスマートホーム環境を構築できます。

まず最も基本となるのが安定したWi-Fi環境です。スマートホームのデバイスはネットワークを通じて接続され、他のデバイスともリンクします。幸いなことに、スマートデバイスの操作に必要な通信速度はそれほど高くなく、基本的に1Mbps以上あれば問題ありません。ただし、家の中でWi-Fiの届かない場所がある場合は、中継器などで電波をカバーしておくと良いでしょう。

次に必要なのがスマートホームデバイスを管理するためのスマートフォンアプリです。スマート化した家電と連携するには、専用のアプリが必須となります。例えばSwitchBotならSwitchBotアプリにデバイスを登録することで、アプリからの遠隔操作や複数デバイスのアクションを統括したりすることができます。使いやすいインターフェースのアプリを選ぶことで、スマートホーム管理の負担を軽減できます。

三つ目に重要なのが、家電をネットワークに接続するための赤外線リモコン中継機です。これはリモコンから送信される信号を中継し、ネットワークを通じてスマートデバイスを操作するハブ装置の役割を果たします。SwitchBotなら「SwitchBotハブ2」がこれにあたり、これによって物理的な制約を超えて各機器を操作できるようになります。

四つ目に、スマートホームデバイスを音声で操作したい場合には、Amazon EchoやGoogle Homeなどのスマートスピーカーが必要です。「ねえGoogle、リビングの電気をつけて」などの音声コマンドで家電を操作できるようになり、手が離せないときや複数の操作を一度に行いたいときに特に便利です。

最後に、目的に応じたスマートホームデバイスそのものが必要です。これはネットワークを介して操作ができるIoTデバイスで、例えばSwitchBotでは「SwitchBotカーテン3」や「SwitchBot温湿度計プラス」など多彩な製品が揃っています。カーテン自動開閉や室内環境モニタリングなど、自分のライフスタイルに合わせたデバイスを選びましょう。

初心者におすすめのスマートデバイス選び

スマートホームを始めるにあたって、どのデバイスから導入すればよいか迷う方も多いでしょう。ここでは、初心者にもおすすめの使いやすくて効果を実感しやすいスマートデバイスをご紹介します。

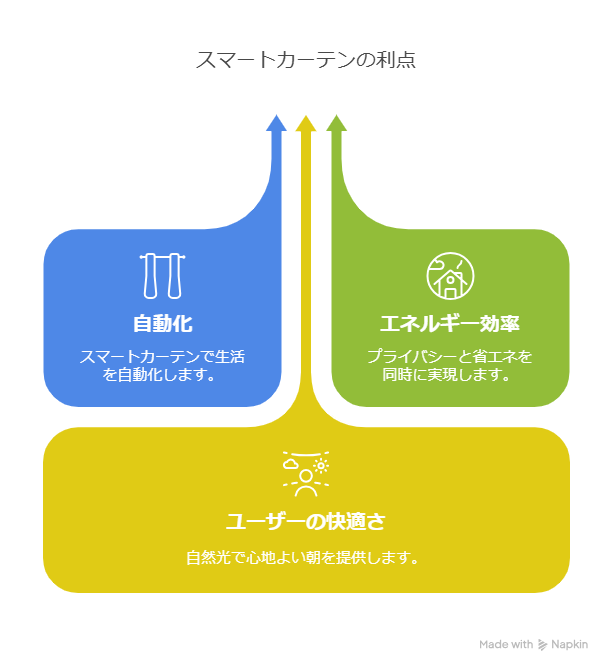

まず注目したいのが自動開閉できるスマートカーテンです。SwitchBotカーテン3は、どんなカーテンでも30秒程度の簡単な取り付けで電動化できる小型の無線ロボットです。スマホ操作はもちろん、スマートスピーカーやリモートボタンなど様々な操作方法に対応しています。毎朝決まった時間にカーテンが自動で開き、自然光で目覚めるという心地よい朝を実現できます。また、帰宅時間に合わせてカーテンを閉めておけば、プライバシーを守りながら室温の上昇も抑えられるため、省エネ効果も期待できます。

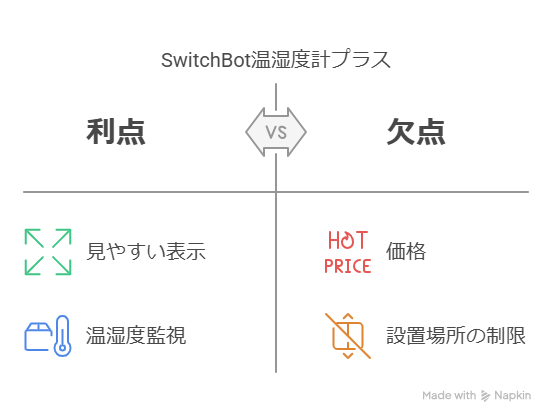

次におすすめなのが室内環境を監視する温湿度センサーです。SwitchBot温湿度計プラスは、3インチのTNパネルを採用し、温度や湿度の表示が見やすいのが特徴です。スマホやスマートスピーカーと連携させれば、離れた場所からでも室内環境の確認が簡単にできます。赤ちゃんの見守りから植物・ペットの環境管理まで、幅広いシーンで活用できるのも魅力です。

また、初心者に最適な入門キットとしては、スマートプラグがおすすめです。コンセントに差し込むだけで既存の家電をスマート化でき、電源のオン・オフをスマホやスマートスピーカーで操作できるようになります。スケジュール設定も可能なため、朝のコーヒーメーカーの自動起動や、消し忘れ防止にも役立ちます。

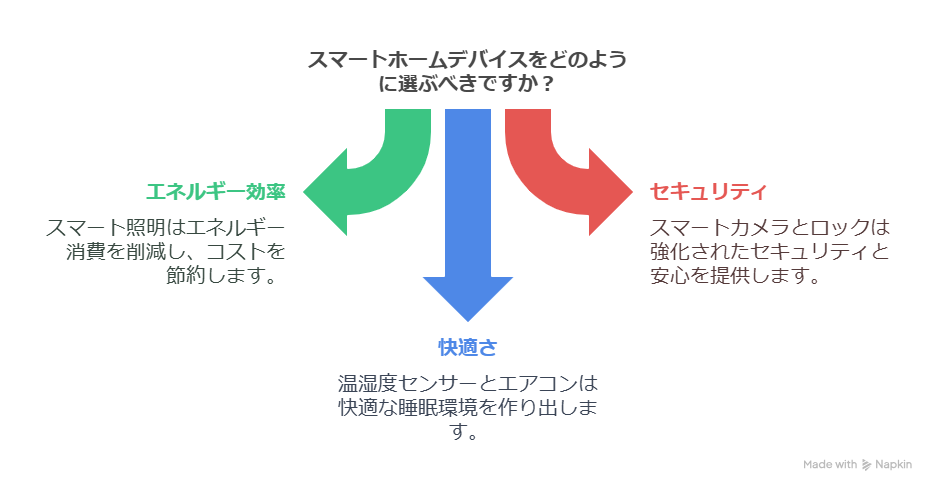

さらに目的別に選ぶなら、省エネを重視する方にはスマート照明、防犯対策を重視する方にはスマートカメラやスマートロック、快適な睡眠環境を作りたい方には温湿度センサーとスマートエアコン連携など、それぞれのニーズに合わせたデバイスがあります。初めはシンプルな機能から始めて、徐々に拡張していくのがおすすめです。

失敗しないスマートホーム導入法

スマートホームを導入する際、計画性がないと思ったような結果が得られないことがあります。ここでは、失敗しないスマートホーム導入のためのポイントを解説します。

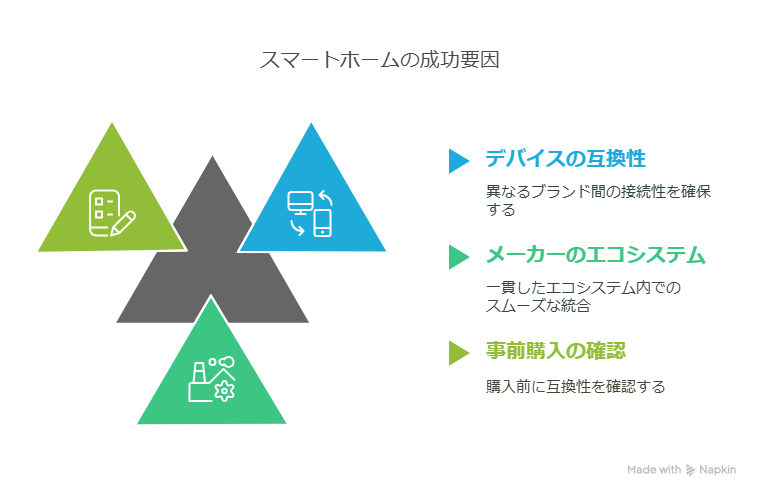

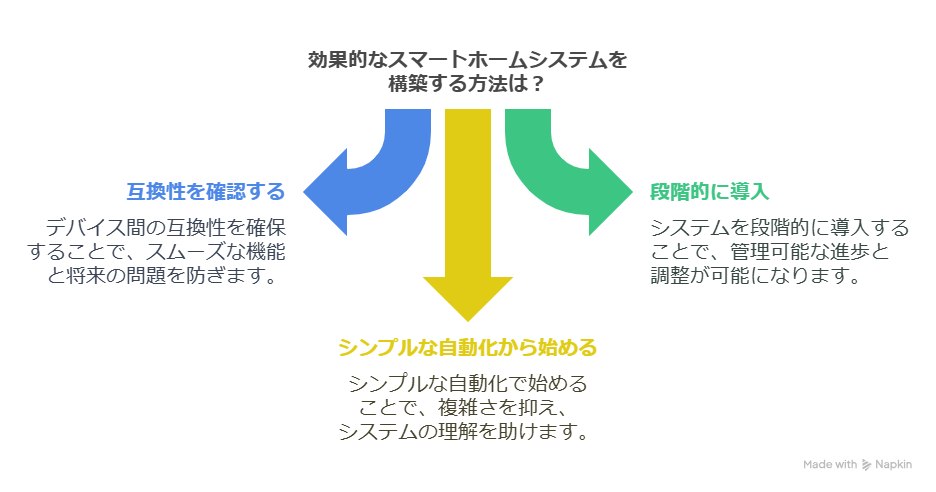

まず始める前に確認すべき最も重要なポイントは、デバイス間の互換性です。異なるメーカーのスマートデバイスを組み合わせる場合、すべてが完璧に連携するわけではありません。購入前に、お持ちのスマートスピーカーやスマートフォンと互換性があるか、また他のデバイスとの連携が可能かどうかを必ず確認しましょう。同一メーカーのエコシステム内で揃えると、互換性の問題が起きにくくなります。

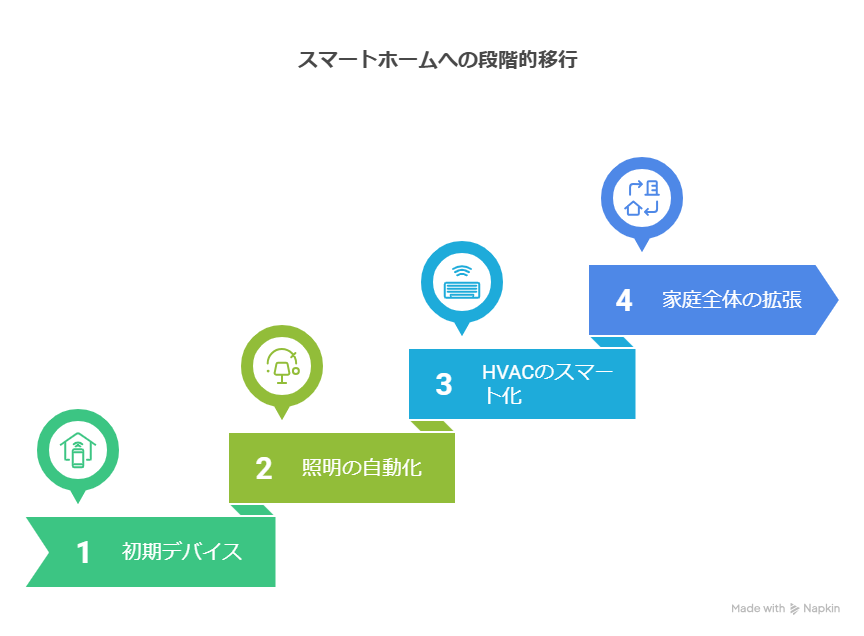

次に大切なのは段階的な導入計画です。一度にすべてをスマート化しようとするのではなく、最も頻繁に使う家電や、自動化すると便利な機能から始めましょう。例えば、毎日使うリビングの照明やエアコンからスマート化し、使い心地を確かめてから他の部屋や機能に拡張していくのがおすすめです。これにより、投資対効果を実感しながら進められます。

よくある失敗例としては、Wi-Fi環境の整備不足が挙げられます。スマートデバイスが増えると、Wi-Fiへの負荷も増加します。また、電波の届きにくい場所にデバイスを設置すると、動作が不安定になることも。導入前にWi-Fi環境の見直しや、必要に応じて中継器の設置を検討しましょう。

また、スマートホームの「過剰自動化」も避けるべきです。あまりに複雑なルールや自動化を設定すると、かえって使いにくくなることがあります。特に家族と共有する場合は、シンプルで直感的な操作方法を心がけることが長期的な満足度につながります。

長く使い続けるためのメンテナンス術としては、定期的なアプリやファームウェアのアップデート、電池式デバイスの電池残量チェック、センサー類の清掃などが重要です。これらの簡単なメンテナンスを習慣化することで、スマートホームの安定した運用が可能になります。

あなたらしいスマートホームライフの始め方

ここまで、スマートホームの基礎知識から必要なアイテム、おすすめのデバイス、そして導入時の注意点まで詳しく見てきました。スマートホームは一朝一夕で完成するものではなく、自分のライフスタイルに合わせて徐々に構築していくものです。

失敗しないためのポイントをまとめると、以下の3つの黄金ルールが重要です。第一に「互換性を必ず確認すること」、第二に「段階的に導入していくこと」、そして第三に「シンプルな自動化から始めること」です。これらを意識すれば、無駄な投資を避けながら自分に合ったスマートホーム環境を構築できるでしょう。

スマートホームがもたらす未来の暮らしは、単なる便利さだけではありません。朝のルーティンの自動化で時間的余裕が生まれたり、エネルギー使用の最適化で環境への負荷が減ったり、家族の安全を見守る機能で安心感が増したりと、生活の質そのものを向上させる可能性を秘めています。

今日から始められる最初のステップとしては、まずご自宅のWi-Fi環境を確認し、スマートホームアプリをダウンロードして、自分のライフスタイルで最も改善したい部分から取り組んでみましょう。SwitchBotのような後付けスマートホームデバイスなら、手頃な価格でDIYのスマートホーム化が実現できます。手動でスイッチを操作する必要のない、より快適でスマートな生活があなたを待っています。

コメント