子育て世代のマンション選びの基礎知識

1. マンション選びから始まる家族の未来

1.1. マンションと一戸建て、子育て環境の違いを徹底比較

住まい選びで多くの子育て世代が悩むのが、マンションと一戸建てのどちらを選ぶかという問題です。マンションは防犯面で安心できる点が最大の魅力で、不動産会社の調査でも約63%がこの理由で子育て世代にマンションを勧めています。一方、一戸建ては子どもが家の中で騒いでも周囲に気を遣う必要が少なく、約70%の不動産会社がこの点を推す理由としています。マンションは駅から近い物件が多く、通勤・通学の利便性に優れていますが、一戸建ては広い居住スペースやプライバシーの確保といった利点があります。どちらを選ぶにしても、家族の生活スタイルと将来を見据えた選択が大切です。

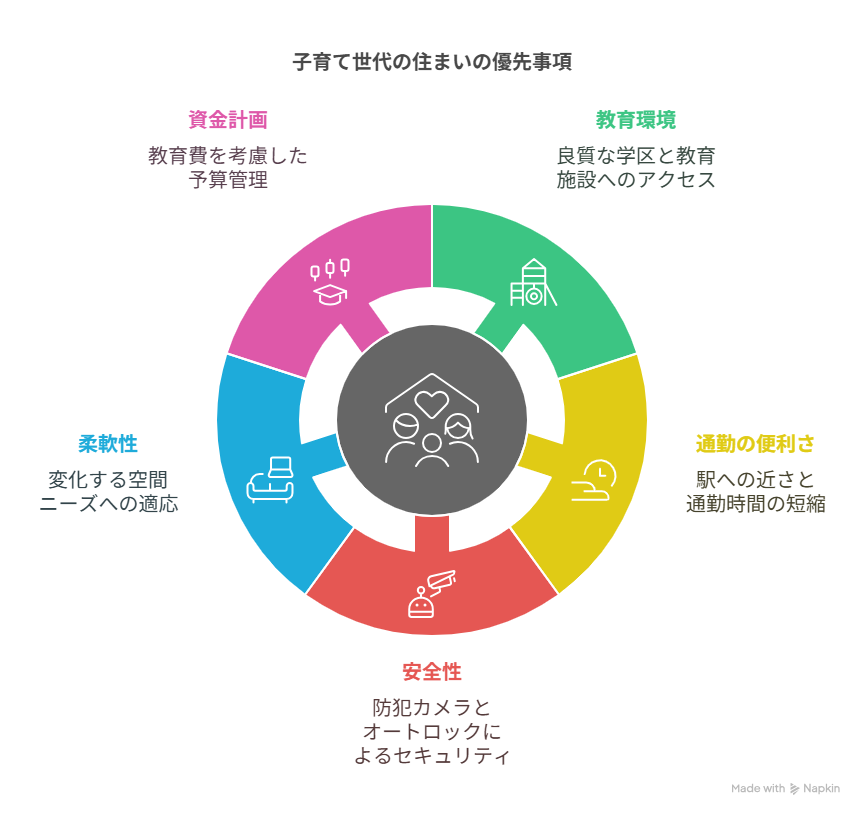

1.2. 30-40代の子育て世代が住まいに求めるもの

30-40代の子育て世代が住まいに求めるものは多岐にわたります。子どもの教育環境を重視する傾向が強く、良質な学区や教育施設へのアクセスは大きな関心事です。また、共働き家庭が増える中、駅からの距離や通勤時間の短縮も重要視されています。安全性については、マンションの防犯カメラやオートロックなどのセキュリティ面が魅力とされており、子どもが安心して過ごせる環境が求められています。さらに、子どもの成長に合わせて変化する空間ニーズにも対応できる柔軟性や、将来の教育費を見据えた無理のない資金計画も欠かせません。住まい選びは単なる物件選びではなく、家族の幸せな未来を築く重要な決断なのです。

1.3. 住まい選びが子どもの将来に与える影響

住まい選びは子どもの成長に大きな影響を与えます。まず教育面では、通う学校によって受ける教育内容や友人関係が変わり、子どもの価値観形成に影響します。また、近隣環境は子どもの遊び方や社会性の発達に関わり、自然に触れる機会や安全に遊べる場所の有無は重要な要素です。さらに、住環境の安全性や快適さは子どもの心身の健康に直結します。**良質な住環境は子どもの自己肯定感や創造性を育み、将来の可能性を広げることにつながります。**住まい選びは、子どもたちが健やかに成長するための基盤を作る大切な決断と言えるでしょう。

2. 失敗しないマンション選びの心構え

2.1. 子育て世代が陥りがちな住まい選びの落とし穴

子育て世代がマンション選びで陥りがちな落とし穴には注意が必要です。まず、目先の便利さだけを重視して将来的な視点を忘れてしまうことがあります。子どもの成長に伴い、必要な空間や環境は変化していきます。また、予算いっぱいで住宅ローンを組み、子どもの教育費などの将来負担を考慮しないケースも珍しくありません。不動産会社からは「子育ては予想以上に費用がかかるので、ローンはマックスで組まないように」というアドバイスが多く寄せられています。さらに、自分たちの老後まで視野に入れた長期的な住環境のことまで考えられていないことも多いようです。これらの落とし穴を避けるためには、将来を見据えた冷静な判断が重要です。

2.2. 長期的視点で考える家族の住環境

子育て世代のマンション選びでは、今だけでなく10年後、20年後の家族の姿を想像することが大切です。子どもが小さい時期だけでなく、思春期や独立前後まで見据えた住環境を考える必要があります。例えば、小学生の時期は学校に近いことが重要ですが、中高生になると交通の便が良い場所が求められるようになります。また、子どもの成長に伴い、プライバシーや個室の必要性も高まります。不動産会社からも「子どもが小さいときだけではなく、長い目でみて土地の立地条件や間取りなどを考えたほうがいい」というアドバイスが挙げられています。家族のライフステージの変化を想定し、将来使わなくなる可能性のある部屋や設備についても考慮した選択が重要です。

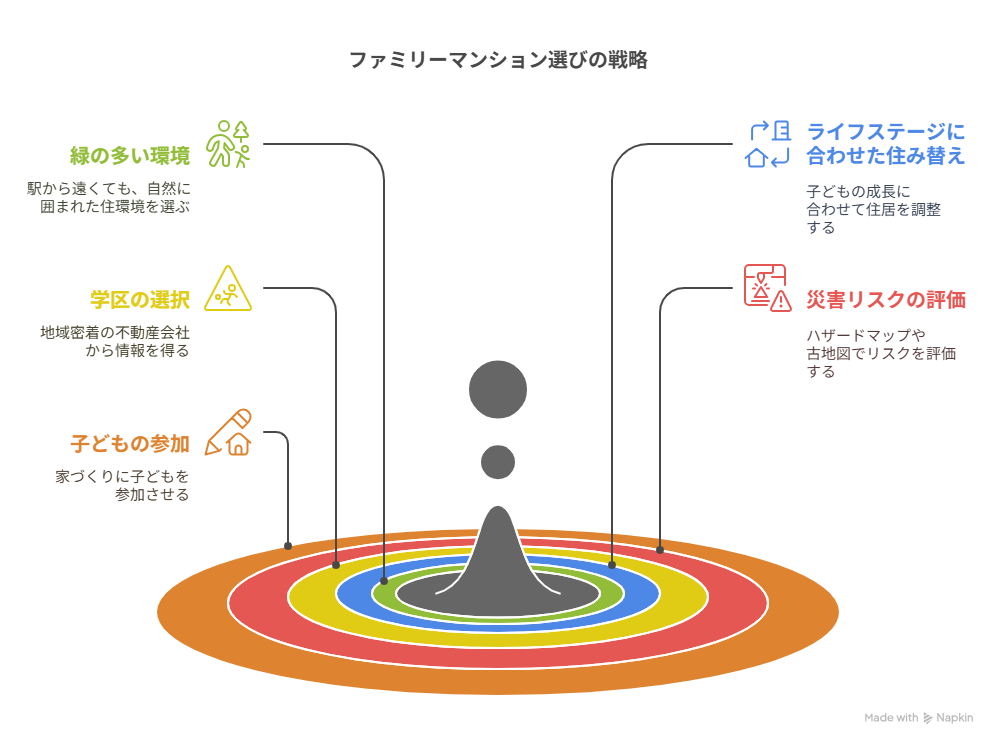

2.3. 先輩ファミリーから学ぶ住まい選びの教訓

先輩ファミリーの経験は、マンション選びの貴重な参考になります。多くの先輩たちが口を揃えて言うのは、「駅から多少遠くても、緑の多い住環境を選ぶ価値がある」という点です。また、「お子さまが小学生に上がる前まではマンション、小学生に上がる際に戸建てに引越しをされる」というライフステージに合わせた住み替え戦略も参考になります。学区選びについては、「地域密着の不動産会社に地域のことをたくさん質問してみる」ことで、物件以外の情報も得られるでしょう。災害リスクについては、「ハザードマップや古地図等で土地選びの段階でアドバイスを得る」ことが推奨されています。また、子どもも家づくりに参加させることで、貴重な経験と思い出になるというエピソードもあります。

ファミリーマンション選びの実践ガイド

3. 子育てを最優先するマンション選びの5つの条件

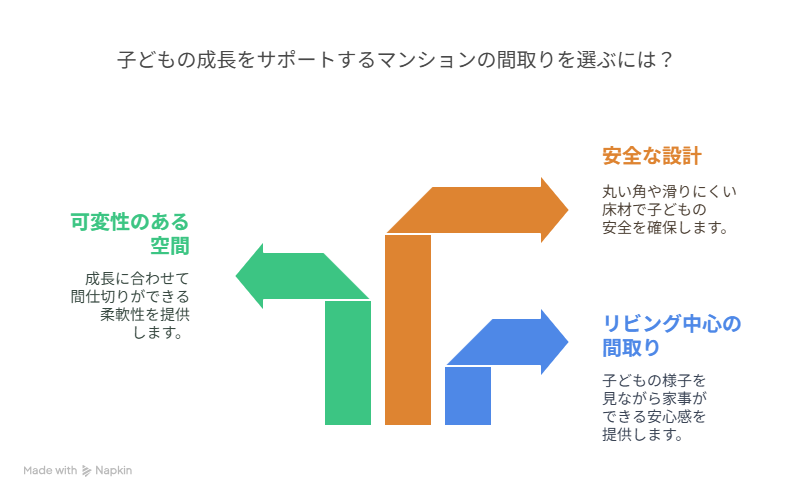

3.1. 子どもの成長をサポートする間取りの特徴

子どもの成長をサポートする間取りには、いくつかの重要な特徴があります。まず、リビングを中心とした間取りで、キッチンからリビングや子ども部屋が見渡せる設計が理想的です。子どもの様子を確認しながら家事ができる動線が確保されていると安心です。また、成長に合わせて間仕切りができる可変性のある空間や、学習スペースの確保も重要なポイントです。廊下や部屋の出入り口は広めに取り、将来的なベビーカーや車椅子の通行も考慮しておくとよいでしょう。**子どもの安全を考慮した角の丸い設計や滑りにくい床材、転倒時の衝撃を和らげる素材の採用なども子育て世帯には大切な要素です。**子どもの成長段階に応じて変化する空間ニーズに対応できる柔軟性を持った間取りが理想的です。

3.2. 未来を育む学区選びのポイント

子育て世代にとって学区選びは住まい選択の重要な決め手となります。まず、通学路の安全性を確認することが大切です。交通量の多い道路や見通しの悪い場所を避け、街灯が十分に設置されている通学路が理想的です。また、学校の教育方針や特色、学力レベル、いじめ対策などの情報収集も欠かせません。地域の教育委員会や学校のホームページ、オープンスクールなどを活用して情報を得るとよいでしょう。さらに、学校だけでなく、地域全体の教育環境も重要です。図書館や児童館、学習塾などの教育関連施設が充実しているかも確認するとよいでしょう。学区内の子どもの人口や将来的な学校の統廃合計画についても把握しておくことで、長期的な視点での判断ができます。

3.3. 家族の絆を深める共用施設の活用法

マンションの共用施設は、家族の絆を深め、子育てをサポートする重要な要素です。キッズルームがあれば、天候に関わらず子どもを遊ばせることができ、同じマンションの親子との交流の場にもなります。また、マンション内の公園や広場は、安全に遊べる環境として貴重です。多目的ルームやパーティールームが整備されていれば、子どもの誕生日会や季節のイベントなどを開催することも可能です。**充実した共用施設は家族の生活の質を高めるだけでなく、子ども同士や親同士の交流を促進し、コミュニティ形成にも役立ちます。**共用施設を選ぶ際には、単に設備があるかだけでなく、実際の利用しやすさや管理状態、利用ルールなども確認するとよいでしょう。

3.4. 子どもを守る安全対策と防犯システム

子育て世代にとって、住まいの安全対策と防犯システムは最優先事項です。マンションを選ぶ際は、まずオートロックシステムの有無と性能を確認しましょう。ダブルやトリプルオートロックを採用している物件ならさらに安心です。また、共用部分や敷地内の防犯カメラの設置状況も重要なチェックポイントです。24時間体制のセキュリティシステムや警備員の常駐がある物件は防犯面で特に優れています。各住戸の玄関ドアや窓の防犯性能も確認し、ピッキングに強い鍵や防犯ガラスが採用されているかチェックしましょう。さらに、子どもの安全のために宅配ボックスの設置も便利な設備です。これにより、親が不在時でも子どもが見知らぬ人に対応する必要がなくなります。

3.5. 親子の生活を豊かにする周辺環境の条件

親子の生活を豊かにする周辺環境は、マンション選びの重要な判断材料です。まず、近隣に公園や緑地があると、子どもが自然と触れ合いながら遊べる環境が整います。実際に、子育て世代は「駅から多少遠くても大きな公園など緑の多い住環境を選ぶ方が多い」という傾向があります。また、スーパーやドラッグストア、病院などの生活利便施設が徒歩圏内にあることも、日々の暮らしを支える重要な条件です。特に小児科や総合病院へのアクセスの良さは、子どもの急な体調不良に対応する上で安心材料となります。**子どもの教育環境として、保育園や幼稚園、児童館などの施設が充実しているかも重要なポイントです。**さらに、地域コミュニティの活発さや子育て支援の取り組みも、家族の生活を豊かにする要素となります。

4. ライフステージ別・最適なマンション間取り設計

4.1. 未就学児がいる家族の理想の間取り

未就学児がいる家族には、安全性と見守りやすさを重視した間取りが理想的です。まず、リビングとキッチンの一体型設計(LDK)が基本となります。調理をしながらも子どもの様子を常に見守れる配置が安心です。また、子どもの遊ぶスペースとしてリビングに十分な広さを確保することも重要です。未就学児は行動範囲が広がる時期なので、危険な段差を減らしたバリアフリー設計や、角が丸い建具を選ぶことも安全対策として有効です。**子どもの成長に合わせて間仕切りができる可変性のある子ども部屋も、将来を見据えた選択として理想的です。**収納スペースは特に重要で、おもちゃや絵本、季節の衣類などをたっぷり収納できるクローゼットや押入れがあると生活空間がすっきりと保てます。浴室は子どもと一緒に入浴できる広さがあると便利です。

4.2. 小学生〜中学生の学習環境を考慮した間取り

小学生から中学生の時期は学習習慣が形成される重要な時期です。この年代の子どもがいる家族には、集中して勉強できる環境を整えることが大切です。理想的なのは、リビングに隣接した学習スペースか、リビングから見える位置に子ども部屋を配置することです。これにより、子どもの様子を見守りながらも、一定の独立性を与えることができます。子ども部屋には十分な採光と換気が確保され、集中力を高める静かな環境であることが理想的です。また、学校の教科書や参考書、文房具などを収納するための本棚や机周りの収納も重要です。**成長に合わせて家具やレイアウトを変更できる余裕のある広さと、将来的に個室として使えるよう配慮された間取りが望ましいでしょう。**さらに、友達を呼べるリビングの広さや共用スペースも、社会性を育む上で考慮したい要素です。

4.3. 思春期の子どもとの距離感を大切にする間取り

思春期の子どもがいる家庭では、プライバシーと家族のコミュニケーションのバランスを考慮した間取りが重要です。この時期の子どもは個室での時間を求めるようになるため、独立した子ども部屋の確保が必要です。しかし、完全に孤立させないよう、リビングへのアクセスが良い位置に部屋を配置することがポイントです。**理想的なのは、家族の気配を感じつつも、一人の時間を大切にできる間取りです。**また、友人を招いたときに対応できるスペースや、受験勉強などに集中できる静かな環境も考慮すべきです。さらに、思春期特有の生活リズムの変化に対応できるよう、親の寝室と子ども部屋の距離や防音性にも配慮するとよいでしょう。共用部分と個室のバランスが取れた間取りが、この時期の親子関係を支える基盤となります。

4.4. 在宅ワークと子育ての両立を可能にする空間づくり

在宅ワークと子育ての両立は、現代の家庭における重要な課題です。理想的な空間づくりの第一のポイントは、仕事と生活の境界を明確にすることです。可能であれば、リビングから少し離れた位置に独立した書斎やワークスペースを設けることが望ましいでしょう。しかし、完全に隔離されると子どもの見守りが難しくなるため、ガラス窓や半オープンの仕切りで視線だけ通る工夫も有効です。**在宅ワーク中もリビングの様子が見えるよう配慮しつつ、オンライン会議などの際にはプライバシーを確保できる柔軟性のある空間が理想的です。**また、仕事用の収納や配線対策、照明計画も重要なポイントです。さらに、在宅勤務と子どもの在宅学習が同時に行われることも想定し、家族それぞれの活動スペースを確保できる広さと間取りの工夫が必要です。

5. 子育て環境を最大化するチェックリスト

5.1. 教育環境の見極め方と情報収集のコツ

理想の教育環境を見極めるためには、複数の情報源から多角的に調査することが大切です。まず、検討しているマンション周辺の小中学校の学区を確認し、各学校の特色や教育方針を調べましょう。学校のホームページや学校案内、授業参観日などを活用して直接情報を得ることも効果的です。また、教育委員会が公表している学力テストの結果や進学実績なども参考になります。**地域密着型の不動産会社に相談することで、公表されていない地域の評判や特色などの貴重な情報を入手できることもあります。**実際に、「通う小学校を決めてから引っ越す場所を決めたい」というニーズも多く、不動産会社に「おすすめの学校を紹介して見学いただく」といったサポートを求めるケースもあるようです。さらに、学童保育の充実度や習い事の選択肢なども含めた総合的な教育環境を評価することが大切です。

5.2. 子育て支援施設の活用で広がる子どもの可能性

子育て支援施設は、子どもの成長を多角的にサポートし、親の負担を軽減する重要な社会資源です。マンションを選ぶ際は、周辺の児童館や子育て支援センター、子育てサロンなどの施設の有無と利用条件を確認しましょう。これらの施設では、子どもが様々な遊びや交流を通じて社会性や創造性を育むことができます。また、一時保育や病児保育のサービスが近隣にあると、急な用事や子どもの体調不良時に対応できて安心です。**地域によって子育て支援の充実度には大きな差があるため、自治体のホームページや子育て情報誌などで事前に調査することが重要です。**大規模なマンションでは敷地内に保育施設や幼稚園が併設されているケースもあり、そうした物件は子育て世帯にとって大きなメリットとなります。子育て支援ネットワークが充実した地域を選ぶことで、親子の生活の質が向上するでしょう。

5.3. 緊急時に頼れる医療ネットワークの確認法

子育て世代にとって、緊急時に頼れる医療機関へのアクセスは住まい選びの重要な基準です。まず、マンション周辺の小児科や総合病院の所在地と診療時間を確認しましょう。特に夜間や休日の急な発熱などに対応できる救急医療体制が整っているかどうかは重要なポイントです。また、医療機関までの距離だけでなく、交通手段や所要時間も実際に確認しておくと安心です。子どもの成長に合わせて必要となる歯科、眼科、耳鼻科、アレルギー科などの専門医療機関の有無も調べておくとよいでしょう。**地域の医療マップや自治体の子育て支援窓口で情報を収集し、実際に住んでいる方の口コミなども参考にすると、より実態に即した医療環境の把握ができます。**また、子どもの健康診断や予防接種を行う保健センターへのアクセスの良さも確認しておきたいポイントです。

5.4. 子どもの遊び場と安全性の両立

子どもの健やかな成長には、安全に遊べる環境が欠かせません。マンション選びでは、敷地内の公園や広場の有無だけでなく、その設備や安全対策も確認しましょう。遊具の種類や状態、柵や監視カメラの設置状況などをチェックすることが大切です。また、マンション外の公園についても、徒歩圏内にあるか、交通量の多い道路を横断せずに行けるかなど、アクセスの安全性を確認するとよいでしょう。**子育て世代は「駅から多少遠くても大きな公園など緑の多い住環境を選ぶ方が多い」という傾向があります。**さらに、公園の利用状況や管理状態、同年代の子どもが集まるかどうかも重要なポイントです。雨の日でも遊べる室内施設の有無や、季節を通じて様々な遊びが楽しめる環境かどうかも考慮すると、子どもの遊び場の選択肢が広がります。安全性と遊びの充実度のバランスがとれた環境を選びましょう。

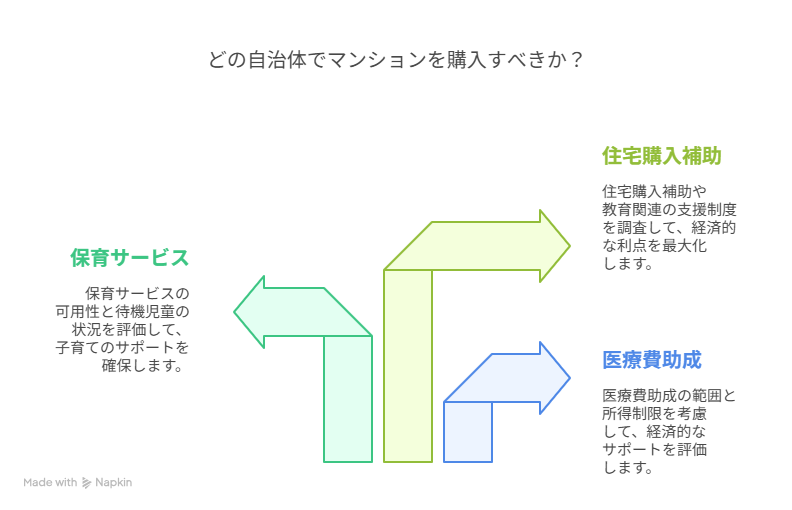

5.5. 自治体ごとに異なる子育て支援制度の活用術

子育て支援制度は自治体によって大きく異なり、住む場所の選択が受けられるサポートに直結します。マンション選びの際は、検討している地域の子育て支援策を詳しく調査しましょう。具体的には、子ども医療費の助成範囲や所得制限の有無、保育サービスの充実度や待機児童の状況などがポイントです。不動産会社からも「子育てに手厚い自治体を選ぶということも大事」「地域や県によって受け取れる補助金が全く違うのでよく調べて場所を選択する必要がある」というアドバイスが挙げられています。**特に待機児童問題は深刻な地域もあるため、「自治体のホームページなどで調べてみるとよい」とされています。**また、子育て世代の転入に積極的な自治体では、住宅購入補助や教育関連の支援制度を設けていることもあります。自治体の公式サイトや子育て支援窓口で最新情報を収集し、家族のニーズに合った支援が受けられる地域を選ぶことが重要です。

6. マンションコミュニティで育む子育て環境

6.1. 子育て仲間との出会いを生む共用スペース

マンションの共用スペースは、子育て家庭同士の自然な交流を生み出す貴重な場所です。エントランスホールやエレベーターホールなどの日常的に利用する空間が広くゆとりがあると、立ち話や情報交換の機会が増えます。また、キッズルームや多目的ルームがあれば、天候に関わらず子どもを安全に遊ばせながら、親同士のコミュニケーションを深めることができます。**マンションでは「同じ子育て世代が住んでいる場合が多く、パパ友やママ友など近隣との関係を築きやすい」という大きなメリットがあります。**こうした環境は「子育てや生活など、困ったときに相談できる相手も見つけやすい」という安心感につながります。共用スペースを選ぶ際には、単に設備の有無だけでなく、実際の利用しやすさや管理状態、予約方法などの運用面も確認することが大切です。コミュニティ形成を促進する設計や運営がなされているマンションは、子育て世帯にとって心強い味方となります。

6.2. 同世代の子ども同士の交流が生まれる工夫

子どもの健全な成長には、同世代の子どもたちとの交流が欠かせません。マンション内で子ども同士の自然な交流を促す環境が整っていると、特に親の負担を増やすことなく子どもの社会性を育むことができます。敷地内に年齢に応じた遊び場があることや、共用スペースでの定期的な子ども向けイベントの開催は、交流の機会を増やす重要な要素です。特に新築マンションでは入居時期が近い家族が多く、同年代の子どもが集まりやすいという利点があります。**「子ども同士も仲良くなりやすく、雨でもマンション内の友だちと遊んだり、一緒に学校へ通ったりできる」環境は、子どもの安心感と社会性の発達につながります。**マンションを選ぶ際は、子どもの居住者数や年齢層、コミュニティ活動の活発さなども確認すると良いでしょう。子ども同士のつながりは、結果的に親同士のネットワーク形成にも役立ち、互いに支え合う子育て環境の構築に貢献します。

6.3. 災害時に助け合える住民ネットワークの構築

災害時の安全確保には、日頃からの住民同士のつながりが大きな力となります。子育て世代にとって、緊急時に子どもの安全を最優先で確保できる環境は特に重要です。マンション選びでは、防災訓練や防災イベントの実施状況、防災委員会の活動など、コミュニティの防災への取り組みを確認するとよいでしょう。**実際に「最近は災害を気にされている方が多く、ハザードマップや古地図等で土地選びの段階でアドバイスできるようにしている」という不動産会社の声もあります。**また、マンション内での緊急連絡網や安否確認の仕組み、災害時の子どもの預かり合いなどの協力体制が整っていると心強いです。マンションの構造や設備面だけでなく、住民同士の日常的なコミュニケーションが活発な環境を選ぶことで、災害時の助け合いの土台を築くことができます。親子で参加できる防災イベントがあれば、子どもの防災意識を育てる機会にもなります。

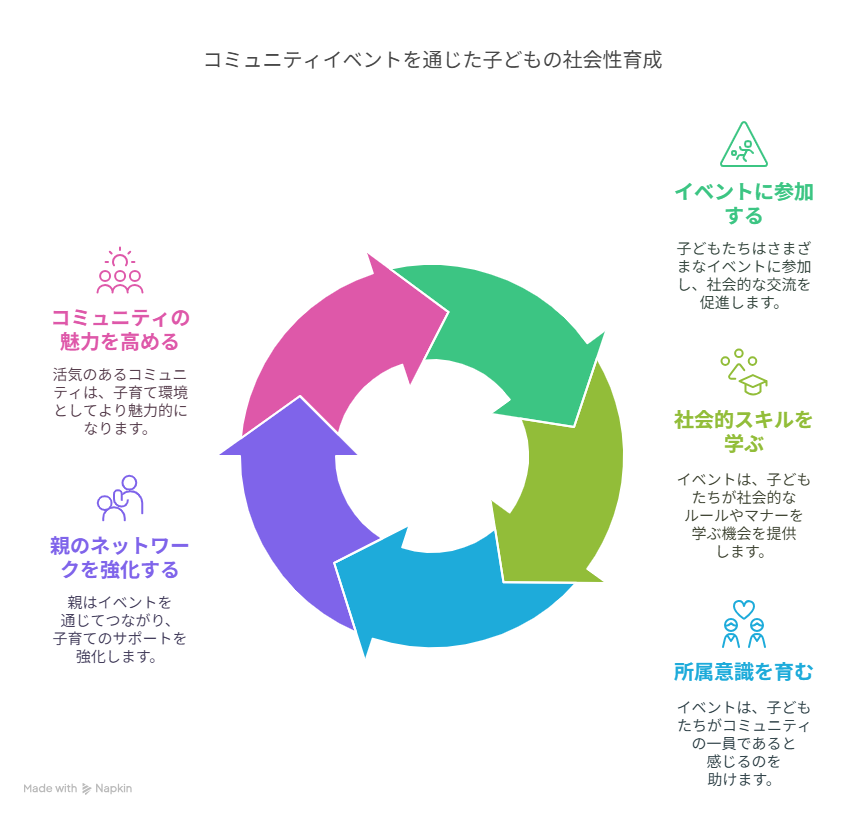

6.4. マンション内イベントを通じた子どもの社会性発達

マンションで開催される季節の行事や住民イベントは、子どもの社会性を育む貴重な機会です。夏祭りやクリスマス会、もちつき大会などの季節行事は、子どもたちが異年齢の住民と交流しながら社会のルールやマナーを学ぶ場となります。また、清掃活動やガーデニングなどの共同作業は、協調性や責任感を育む良い経験になります。こうしたイベントを通じて子どもは「自分もこのマンションの一員である」という所属意識や自己肯定感を高めることができます。**親と子がともに参加できるイベントが定期的に開催されるマンションは、子育て環境として大きな魅力を持ちます。**イベントの企画・運営に親自身が関わることで、大人同士のネットワークも強化され、子育ての悩みや情報を共有する機会にもなります。マンション選びの際は、こうしたコミュニティ活動の活発さも確認するとよいでしょう。

7. マンション購入の資金計画と将来設計

7.1. 子どもの教育費を見据えた住宅予算の立て方

子育て世代のマンション購入では、住宅費と教育費のバランスを考慮した資金計画が不可欠です。不動産会社からも「子育ては予想以上に費用がかかるので、ローンはマックスで組まないように気をつける」「無理な資金計画を組まずに、無理のない支払いで購入できる物件を探す」というアドバイスが多く寄せられています。具体的には、年収の30%程度を住宅ローンの返済に充てるのが一般的な目安とされています。また、教育費は子どもの年齢とともに増加し、特に高校・大学進学時には大きな支出が必要になります。**子どもの将来の教育プランを具体的に想定し、それに必要な資金を確保できる住宅予算を設定することが重要です。**教育費の積立や投資なども考慮に入れた総合的な家計設計を行い、余裕を持った返済計画を立てることで、将来の選択肢を狭めない住宅購入が可能になります。

7.2. 家計を圧迫しない管理費・修繕積立金の見極め方

マンション購入時には、月々の住宅ローン返済額だけでなく、管理費や修繕積立金などの諸経費も重要な検討材料です。これらの費用は物件を所有する限り継続的に発生し、将来的には値上げされる可能性もあります。国土交通省の調査によると、一戸当たりの修繕積立金の平均額は月額11,243円(2018年)で、上昇傾向にあります。マンション選びでは、管理費と修繕積立金の金額が適正かどうかを見極めることが大切です。あまりに安い場合、将来の大規模修繕時に十分な資金が確保できず、一時金の徴収や急激な値上げが行われるリスクがあります。**管理組合の財政状況や長期修繕計画、過去の修繕実績などを確認し、将来的な負担増も想定した資金計画を立てることが重要です。**これらの費用が家計に占める割合を事前に計算し、無理のない範囲に収まるマンションを選びましょう。

7.3. ライフプランに合わせた住宅ローン選びのコツ

住宅ローンは家族のライフプランに大きな影響を与えるため、慎重な選択が必要です。まず、返済期間は子どもの教育費がピークを迎える時期と重ならないよう設定するのがポイントです。例えば、高校・大学進学時に返済額が減るよう、段階的返済プランを検討するのも一つの方法です。金利タイプについては、当初の返済額を抑えられる変動金利と、将来の金利上昇リスクに備えられる固定金利のメリット・デメリットを比較し、家族の収入状況や将来設計に合わせて選択しましょう。**繰り上げ返済のしやすさや、団体信用生命保険の保障内容なども重要な比較ポイントです。**また、育児休業中の返済猶予制度や、自治体による子育て世帯向けの住宅ローン支援制度などを利用できる可能性もあります。複数の金融機関から見積もりを取り、総返済額だけでなく、ライフステージの変化に柔軟に対応できる条件かどうかを比較検討することが大切です。

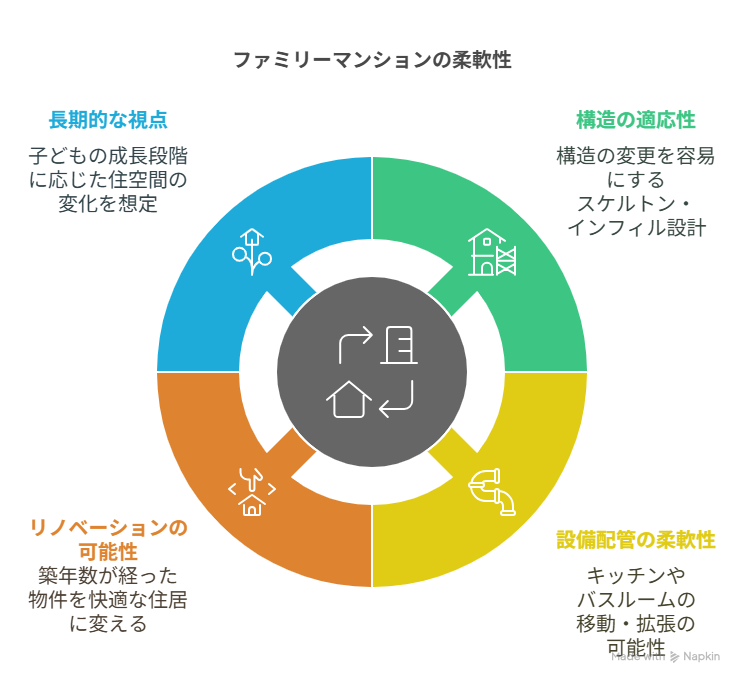

7.4. 将来のリノベーションを視野に入れた物件選び

子どもの成長に合わせて住空間を変化させられる柔軟性は、ファミリーマンション選びの重要な視点です。将来のリノベーション可能性を見据えた物件選びでは、まず構造躯体の状態や間取りの可変性をチェックしましょう。例えば、スケルトン・インフィル構造や、耐力壁の少ない設計のマンションは、将来的な間取り変更が比較的容易です。また、設備配管の位置や容量にも注目し、キッチンやバスルームの移動・拡張の可能性を確認するとよいでしょう。**築年数が経っていても、基本性能が高く、メンテナンスがしっかり行われている物件なら、リノベーションで長く快適に住み続けられます。**不動産会社からも「新築にこだわらず中古住宅をリノベーションして住むのも、コストの面からしてもいい」「築20年超の中古の戸建てでも、メンテナンスして再生すれば、まだまだ十分快適な住まいになる」というアドバイスが挙がっています。子どもの成長段階に応じた住空間の変化を想定し、長期的な視点で物件の可能性を評価することが大切です。

8. 子どもの安全を守るマンションの防災・防犯対策

8.1. 建物の耐震性・免震性の確認ポイント

子どもの安全を守るマンション選びでは、建物の耐震性・免震性は最優先で確認すべきポイントです。まず、建築時期によって適用される耐震基準が異なるため、新耐震基準(1981年以降)や、さらに厳しい基準が適用された2000年以降の物件が望ましいでしょう。具体的には、構造計算書の有無や内容、耐震等級、免震・制震構造の採用の有無などをチェックします。特に免震構造は地震の揺れを大幅に軽減でき、家具の転倒防止にも効果的です。**マンションの耐震性能は子どもの命を守る最も基本的な要素であり、専門的な資料も含めて丁寧に確認することが重要です。**不動産会社からも「最近は災害を気にされている方が多く、ハザードマップや古地図等で土地選びの段階でアドバイスできるようにしている」との声があります。建物だけでなく、敷地の地盤の状況や液状化リスク、ハザードマップでの災害危険度なども含めて総合的に判断するとよいでしょう。

8.2. 子どもを守る最新セキュリティシステムの見極め方

マンションの防犯セキュリティは、子育て世代が最も重視するポイントの一つです。不動産会社の調査でも、マンションを薦める理由の第1位は「防犯面で安心できるから」(約63%)となっています。特に「最近は共働きの親が多いので、防犯上でマンションを薦める」という声が多く聞かれます。セキュリティシステムの確認ポイントとしては、まずオートロックの性能と管理状況をチェックします。ダブルオートロックやIC/ICカードキー、顔認証などの先進的なシステムを採用しているマンションはより高い防犯性を備えています。**防犯カメラの設置場所と台数、24時間の監視体制の有無も重要な判断材料です。**さらに、宅配ボックスの設置は、親が不在時に子どもが見知らぬ人に対応する必要がなくなるため安心です。セキュリティシステムは技術の進化が早いため、導入時期や更新計画についても確認し、長期的に高い防犯性能が維持できるかどうかを見極めることが大切です。

8.3. 災害時の避難経路と家族の防災計画

災害時に家族全員が安全に避難できるかどうかは、子育て世代のマンション選びの重要な判断基準です。まず、建物内の避難経路の数と配置、階段の幅や勾配、非常灯の設置状況などを確認しましょう。特に小さな子どもがいる場合、急な階段や狭い通路は避難の障害になる可能性があります。また、避難経路が複数あり、どの部屋からも迅速に避難できる設計になっているかがポイントです。**マンションの共用部に防災倉庫や非常用発電設備、防災井戸などの設備が整っていると、災害時の生活継続に大きな助けとなります。**さらに、マンションから地域の避難所までの経路や距離、危険箇所の有無も事前に確認しておくとよいでしょう。家族での防災訓練や防災グッズの準備、非常時の連絡方法の確認など、入居前から具体的な防災計画を立てておくことで、いざという時の安全確保につながります。

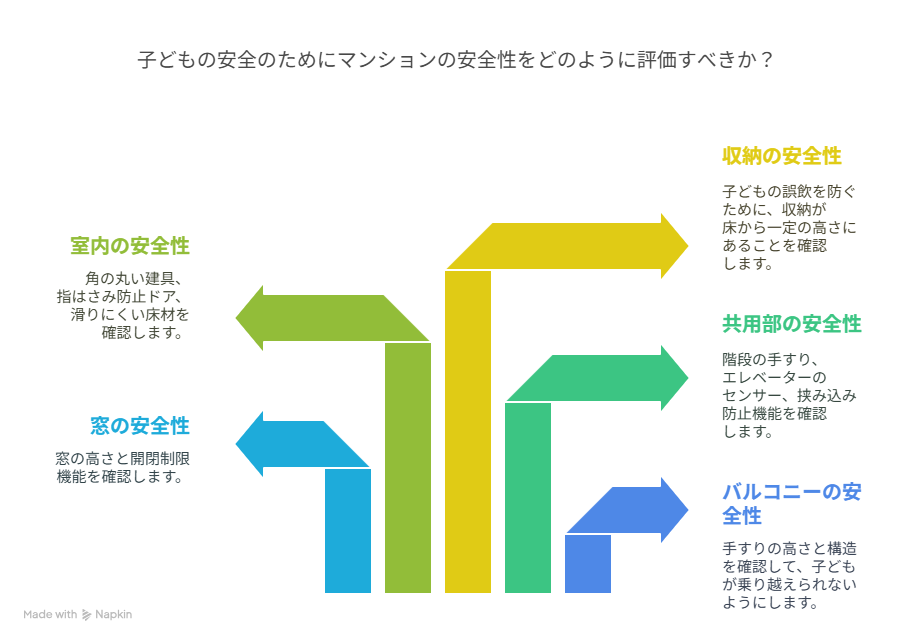

8.4. 子どもの事故を予防する住まいの安全チェック

子どもの事故予防の観点からマンションの安全性をチェックすることは非常に重要です。まず、バルコニーの手すりの高さと構造を確認し、子どもが乗り越えられないよう十分な高さ(1.1m以上が望ましい)と、足がかりになるような横桟がない設計かどうかをチェックします。窓の高さや開閉制限機能も同様に確認が必要です。共用部では、階段の手すりの高さや形状、踊り場の安全性などをチェックしましょう。エレベーターのドアセンサーや挟み込み防止機能も重要なポイントです。**室内では、角の丸い建具や指はさみ防止機能付きのドア、滑りにくい床材など、子どもの安全に配慮した設計になっているかが重要なチェックポイントです。**また、子どもの誤飲防止のため、キッチンや浴室などの収納は床から一定の高さにあるかも確認するとよいでしょう。専有部だけでなく、共用施設や遊び場の安全対策も含め、子どもの発達段階に応じた事故リスクを想定した点検が大切です。

幸せな家族を育むマンション選び

9. 成功事例に学ぶファミリーマンション選びのヒント

9.1. 理想の教育環境を手に入れた都心ファミリーの選択

教育環境を最優先した都心ファミリーの成功事例から学べるポイントは多くあります。ある家族は「通う小学校を決めてから引っ越す場所を決めたい」というはっきりとした優先順位を持ち、不動産会社に「おすすめの学校を紹介して見学」してもらうことから始めました。学区の情報だけでなく、通学路の安全性、放課後の学童保育の充実度、習い事への通いやすさなど、子どもの生活全体を視野に入れた選択が功を奏しました。**都心では学区による教育環境の差が大きいため、地域密着の不動産会社から得られる情報が決め手となることも少なくありません。**また、子どもの教育環境と親の通勤時間のバランスを取るため、駅近のマンションを選ぶことで、家族との時間を確保しながらも質の高い教育を受けられる環境を実現したケースもあります。教育方針や学校の特色と家庭の価値観の一致を重視した選択が、子どもの健全な成長につながっています。

9.2. 共働き家庭が実現した時短生活と充実の家族時間

共働き家庭の成功事例では、家事の効率化と家族の時間確保を両立するマンション選びのヒントが見られます。ある家族は、駅近で通勤時間を短縮できる立地、スーパーやクリニックが徒歩圏内にあるなど高い利便性、そして管理会社による生活サポートサービスが充実したマンションを選びました。これにより、限られた時間の中でも家族との時間を最大化することに成功しています。マンションの家事動線のコンパクトさも、共働き家庭にとって大きなメリットになっています。「室内がフラットで導線自体が短いため、生活空間がコンパクト」なマンションでは、家事の効率が上がり、また「子どもに目が届きやすく、何かあればすぐに気づいたり対処したりしやすい」という安心感もあります。さらに、「保育施設や保育園、幼稚園、育児サービスが入っている」大規模マンションを選ぶことで、送り迎えの時間を削減し、ワークライフバランスの向上に成功した事例もあります。

9.3. 多子世帯が快適に暮らす間取りの工夫

子どもが複数いる家庭が快適に暮らせるマンションを選ぶポイントは、柔軟性のある間取りと十分な収納スペースにあります。ある多子世帯の成功事例では、リビング隣接の洋室を間仕切りで区切れる可変性のある間取りを選び、子どもの成長に合わせて空間を調整できるようにしました。また、リビングは家族全員が集まっても余裕のある広さを確保し、家族団らんの場として活用しています。**収納については、各部屋に十分なクローゼットを確保するだけでなく、廊下や階段下などのデッドスペースも有効活用できる設計を選んだことが成功の鍵となっています。**水回りについても、洗面所とトイレを別にするなど、朝の混雑を避ける工夫がされています。また、子ども部屋は将来的に個室として使えるよう、最低限の広さと独立性を確保しつつも、当面は大きな一部屋として使えるフレキシブルな設計を選んだことで、子どもの成長に応じた住み方の変化に対応できています。

9.4. マンションコミュニティで広がる子育ての可能性

マンションのコミュニティ力を活かした子育ての成功事例からは、住民同士のつながりがもたらす大きなメリットが見えてきます。ある家族は、定期的に季節のイベントが開催され、子ども会活動が活発なマンションを選びました。その結果、子どもたちは同年代の友達と日常的に交流し、親同士も自然と知り合いになって助け合いのネットワークが形成されています。**「同じ子育て世代が住んでいる場合が多く、基本的には通う学校も同じになる」環境は、子ども同士はもちろん親同士も「困ったときに相談できる相手も見つけやすい」大きなメリットがあります。**また、マンション内で「小中学生のお子さまがいらっしゃるお客さまは、外観や内装についてご家族皆さまでご相談され」、「お子さまにとっても『自分も参画して完成した』という経験は、得難い経験」になったというエピソードもあります。子どもを中心に据えたコミュニティ形成が、親子の居場所感を高め、地域に根ざした豊かな子育て環境を創出しています。

10. 未来に向けた家族の住まい選びの最終チェックリスト

10.1. 家族の幸せを最大化する物件選びの秘訣

家族の幸せを最大化するマンション選びの秘訣は、目先の条件だけでなく長期的な視点で判断することです。まず、家族のライフスタイルや価値観を明確にし、何を最優先するかを家族で話し合いましょう。例えば、教育環境、通勤・通学の利便性、防犯・防災面、コミュニティの充実度など、自分たちにとって譲れない条件を整理します。**子どもの成長段階に応じた住環境の変化を見据え、10年後、20年後の家族の姿を想像した上で判断することが、後悔しないマンション選びの鍵となります。**また、予算計画は教育費などの将来支出も考慮し、余裕を持った設定が重要です。不動産会社からも「無理な資金計画を組まない」「子どもの安全を考えて場所を選ぶ」「教育施設や医療機関が充実しているエリアを選ぶ」「自分たちの老後も含めて長い目で考える」といったアドバイスが多く挙げられています。これらのポイントを総合的に評価し、家族の幸せを最大化する物件を選びましょう。

10.2. 後悔しないための契約前最終確認事項

契約前の最終確認では、これまでのチェックポイントを総復習し、見落としがないか再確認することが大切です。まず、物件の基本性能として、構造・設備の状態、耐震性能、遮音性、断熱性などの品質を改めて確認します。次に、物件の立地や周辺環境について、平日・休日の異なる時間帯に実際に訪れて、騒音や日当たり、人通りなどを確かめましょう。法的側面では、重要事項説明書の内容を熟読し、特に管理規約や使用細則での子育てに関する制限(ペットの飼育、楽器の演奏、バルコニーでの遊び等)を確認することが重要です。**マンションの管理状況は将来の資産価値にも大きく影響するため、管理組合の運営状況や修繕積立金の積立計画、大規模修繕の履歴なども入念にチェックしましょう。**また、住宅ローンの条件も最終確認し、将来の家計への影響を再検討することをお忘れなく。これらの確認を丁寧に行うことで、入居後の予期せぬトラブルや後悔を避けることができます。

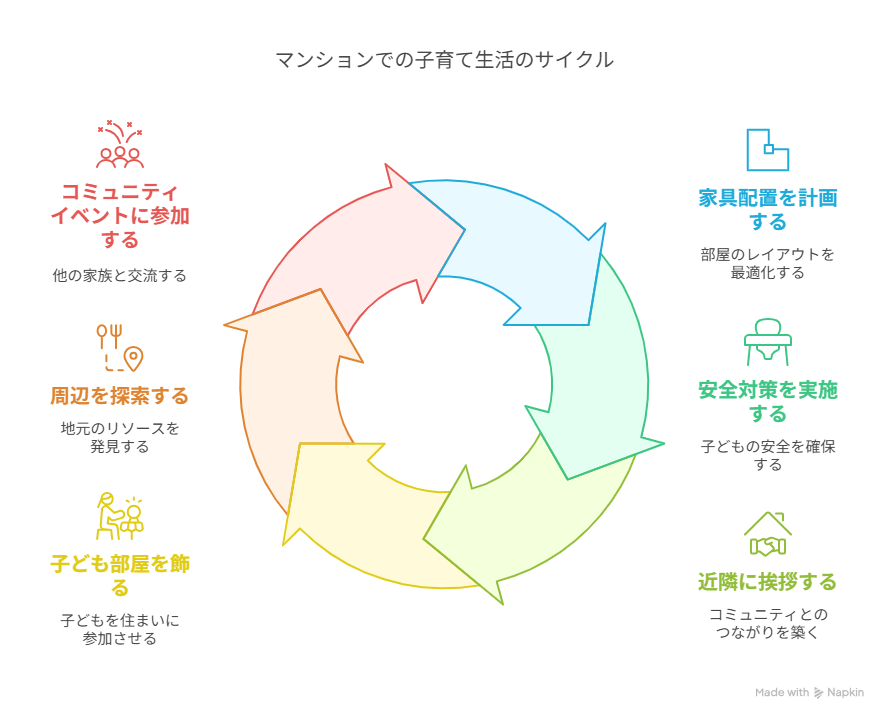

10.3. マンション購入後の子育て生活スタートアップガイド

マンション購入後、充実した子育て生活をスタートさせるためのポイントをご紹介します。まず、入居前に部屋の間取りに合わせた家具配置を計画し、子どもの安全対策(コンセントカバーや家具の固定など)を施しておきましょう。入居直後は、近隣の挨拶回りや管理組合への挨拶を忘れずに行い、良好な関係構築の第一歩とします。また、新しい環境での子どもの不安を和らげるため、子ども部屋の配置や装飾は子どもと一緒に決めると良いでしょう。**「お子さまにとって、『自分も参画して完成した』という経験は、得難い経験でありいい思い出になる」という不動産会社のコメントにもあるように、子どもも住まいづくりに参加させることが大切です。**さらに、周辺の公園や児童館、子育て支援施設などを早めに探索し、子どもの生活圏を広げていきましょう。マンション内のイベントや集会には積極的に参加し、同じ境遇の家族とのつながりを作ることも、充実した子育て生活の鍵となります。新生活のスタートを家族みんなで楽しみながら、理想の子育て環境を築いていきましょう。

コメント